<駐在員コラム>【中国】中国スマホ事情 APPに取って代わるかも!?Wechat上で動く『ミニプログラム』

- 公開日:2020/10/26

- 10522 Views

ご存知の方も多いだろうが、念の為説明しておくと、2020年現在、中国で最も利用されているコミュニケーションAPPであり、2019年のMonthly Active User(MAU)は11.5億人というまさに怪物的なAPPである。

日本でLINEがコミュニケーションツールの代表格になっているように、中国では、Wechatがコミュニケーションツールの代表格であり、スマホ利用者のほとんどがWechatをいれているといっていい。

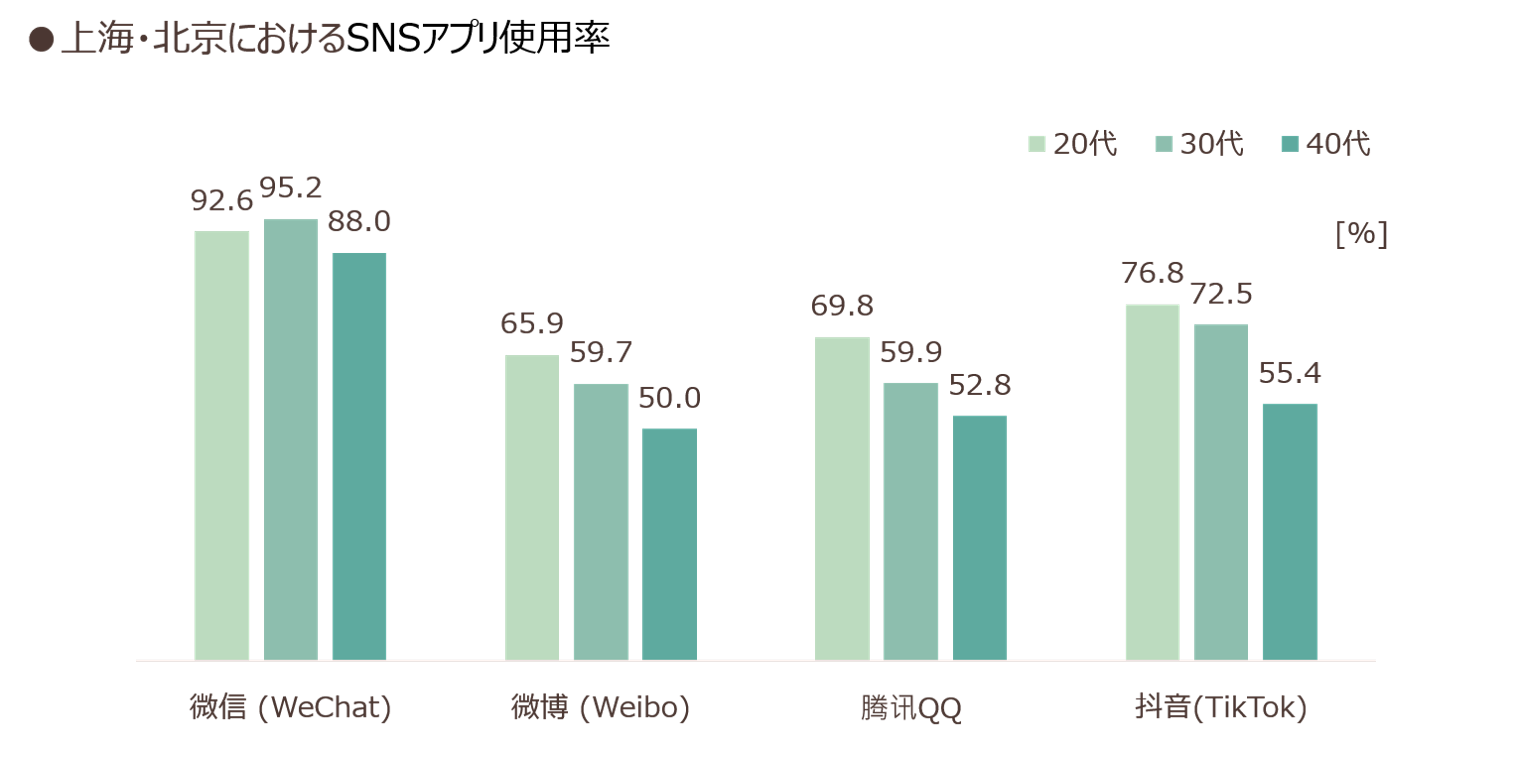

インテージが行った調査でも、上海・北京のスマホ所有者の約9割が使用しており、他のアプリと比べてその使用率が高いことがわかる。

※アプリの上で動くプログラム、という意味では、

Alipayなど他の大型プラットフォーム上にも同様の形式は存在するが、

本稿では、おもにWechatのミニプログラムのケースを取り上げる。

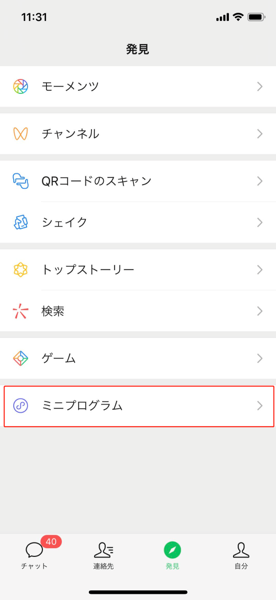

ミニプログラムっていったい何?

ミニプログラムとは上述の通り、Wechat上で動くAPPの総称である。※日本でいうところの、LINEミニアプリと同様である。

つまり、ミニプログラム自体はプラットフォーム、もしくはAPPの動作形態を示すものであり、それ自体が特徴的な機能を持つわけではない。

では、ミニプログラムの何が優れているのか?

特筆すべき点は、シームレスである、という点だ。

たとえば、ECアプリをダウンロードして、買い物するまでの導線を考えてみよう。

通常のAPPの場合、

①ストアにアクセスしてAPPを探す

②DL・インストールをする

③APPにユーザー登録する

④支払い方法を登録する

⑤利用する

というステップを経る必要がある。

これがWechatミニプログラムの場合、

①Wechatミニプログラム上でAPPを検索して開く

②利用する

のステップだけで完了する。

各種認証自体はWechatで済ませているので省略できるし、Wechatがすでに決済機能(WechatPay)をもっているため、決済手段の登録さえも省略できる。

この仕組みは、APPの提供元・ユーザー双方に利点がある。

提供元の観点から見ると、どんなに優れたサービスであっても、ユーザー登録や決済手段登録の段階で消費者の脱落は避け得ない。ミニプログラムでは、構造的にその部分をスルーできる。

ユーザーサイドから見た場合、手間の少ない形で登録できる分、利用が楽である。また、APP自体のダウンロードをしなくてすむために、無秩序にホーム画面にアプリが氾濫するのを防止できる。

ミニプログラムのある生活

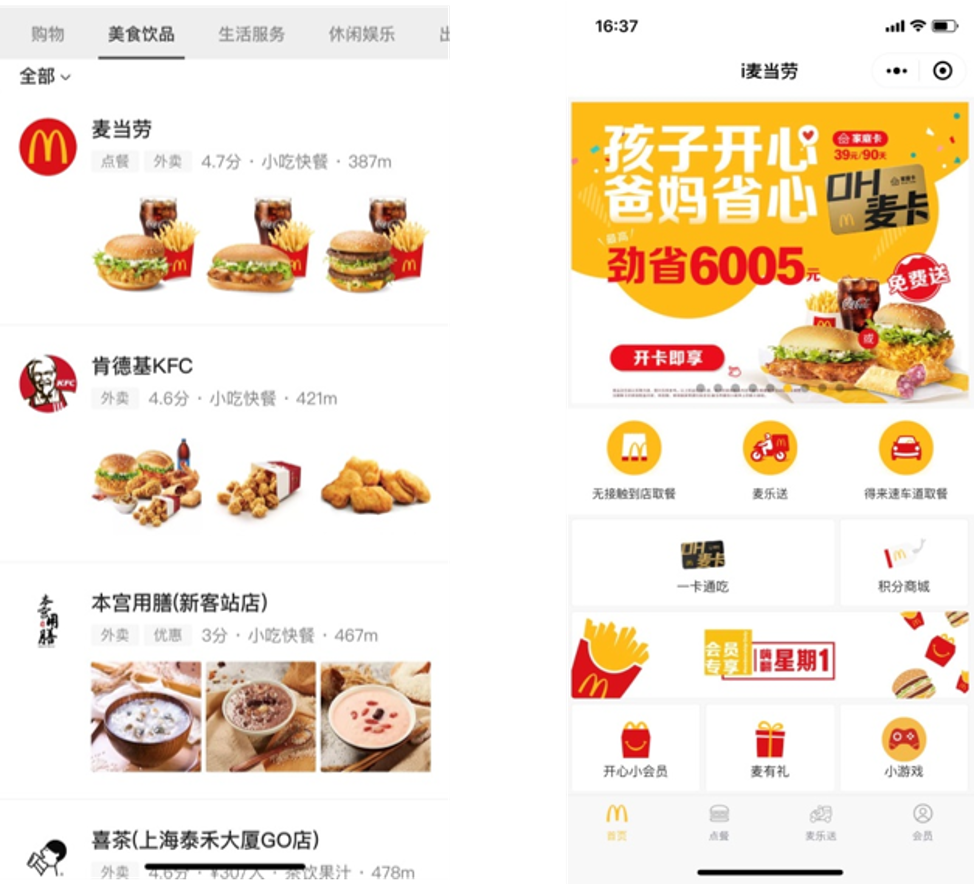

では、具体的にはどんなサービスが提供されているのだろうか?たとえば、「付近のミニプログラム」で検索すると、下記のような形で近くの店がピックアップされ、このままアプリ上で出前の注文ができる。

(左側:筆者のWechat画面より抜粋/右側:マクドナルドのミニプログラム)

上記は例としてファーストフードを挙げているが、それだけでなく、いわゆる「公的」なサービスもミニプログラム上で動いている。主要なサービスをあげると、・国務院ユーザー端末(コロナウィルス関係の情報発信やPCR検査の記録などを提供)

・通行カード(基地局情報から2週間以内の居場所を特定、感染への安全性を示すもの)

・健康バーコード(海外や国内感染エリアへの渡航状況から感染危険性をしめすもの)

などなど。こういったサービスもWechatミニプログラム上で動くのである。

(左から、国務院・通信行程卡(交通カード)・随申办(健康バーコード)のミニプログラムより抜粋)

ミニプログラムが生み出す世界とは?

となると消費生活はどう変わるか?

使える店やサービスが増えるとなれば、ユーザーの利便性も向上する。また、店のAPPをいちいち入れるのは心理的抵抗が高くても、それがミニプログラムであれば、APPをダウンロードすることなく、ユーザーとしても気軽に試すことができる…という形で、サイクルが回り始めるのである。

もちろん、ミニプログラムは万能の「魔法のツール」ではない。

トライアルが容易であることは、初回のユーザーをゲットするという点では大いにプラスだが、顧客をキープするという点ではマイナスに働く。

ミニプログラムという形式が果たしてくれるのは、「面倒くさい」のハードルを下げることであり、それはとりもなおさず、APPやサービスがユーザーの生活を豊かにしているか?という本質がより問われるようになるということである。

「APP経由で事前にコーヒーを注文、出勤途中にシームレスに受け取ってオフィスにでる」

これは、中国コーヒーチェーン大手のラッキンコーヒーが構築した世界観である。

20年に粉飾決済でナスダックの上場廃止通告を受けたとはいえ、17年に創業したラッキンコーヒーがスターバックスを数年で猛追するコアとなった部分だ。しかし、いまやミニプログラムを使えば個人経営のコーヒーショップも個店レベルでは同じことができてしまう。

ビジネスモデルで顧客を囲い込み、ユーザーを一度囲い込んだらそれで安泰…という時代はますます遠ざかっている。トライアンドエラーが重要なのはいつの時代でも変わらないが、そのサイクルはますます短くなりつつある。変わりゆく市場で、ユーザーにとっての価値とはなにか?それに応えられるサービスにとってはチャンスであり、応えられないサービスにとってはピンチとなる、ある意味で平等な市場環境で、次に出てくるサービスはなにか?引き続き中国市場から目が離せない。

-

執筆者プロフィール

柏井 太郎(かしい たろう)

中国・上海在住のリサーチャー。2017年6月から上海駐在。主に消費財分野で業務を担当中。日々中国語の調査票・報告書とにらめっこしている。

-

編集者プロフィール

インテージ

―

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP