<駐在員コラム>【インド】健康・美容市場におけるアーユルヴェーダ

- 公開日:2020/06/05

- 10537 Views

コロナウィルス対策としても推奨されるアーユルヴェーダ

インドでは新型コロナウィルスの患者数が増加しているが、インド政府・モディ首相はロックダウンを宣言した当初より、免疫力を高めることが重要と訴えている。人口当たりの医師数が欧米諸国や日本と比べて半分程度(*1)と、医療機関の数や質が十分ではないインドにおいて、いかに患者数を増加させないかに焦点を当てた対策の一つである。もちろん、新鮮な野菜などを使った健康的な食事をとることも重要とされているが、インド古来の医学であるアーユルヴェーダを活用して免疫力を高めるということを訴えている。インドにはAYUSH省(Ayurveda(アーユルヴェーダ)・ Yoga & Naturopathy(ヨーガ&ナチュロパシー)・Unani(ユナニ医学)・Siddha(南インドの伝統医学)・Homeopathy(ホメオパシー)の頭文字からなる)という伝統医学省があり、そのFacebookページでは、免疫強化のためのアーユルヴェーダ的療法について紹介されている。

日本で「アーユルヴェーダ」と聞くとハーブオイルを使ったマッサージや美容の施術を思い浮かべることが多いかと思う。もちろん美容に特化したトリートメントもあるが、ベースは東洋医学。漢方と同じように未病・予防に重きを置いている。例えば、AYUSH省のサイトでは、コロナウィルスへの対策として、白湯やスパイス入りのハーブティー、ゴールデンミルク(牛乳にウコンを入れたもの)を飲むことが推奨されたり、オイルを使ったうがい法が紹介されたりしている。ただ、弊社のインド人スタッフからは、AYUSH省でアーユルヴェーダ的なコロナ対策が推奨されているのは知っているものの、手間や時間のゆとりを考えると、そこまでは中々できていないという話を聞く。伝統的な療法なのでいいことは分かっているけど、実践するとなるとそれなりの覚悟が必要な存在のようだ。

出典:AYUSH省のFacebook ページ

ナチュラル嗜好の高まり

現在、インドは約5000万人が糖尿病患者、人口の約2割が肥満患者と言われる生活習慣病大国である。インド料理は調理時に多量の油を使用し味付けが濃いため、カロリーも高いものが多い点に特徴がある。加えて、食の欧米化・ファストフードの浸透もハイカロリーな食事の摂取を助長している。また、普段の食生活も見ると、朝昼晩の3食に加えて夕方にサモサやインスタント麺などを軽食として食べることが多い。そして、夕飯は夜10時頃など遅い時間に取り、食後すぐに寝るなど日本人から見ると、肥満になりやすい不健康な生活を送っている人が多いように感じる。

(インド人の典型的な一日:スタッフヒアリングより作成)

実際のインド消費者の一日やお宅の様子などは、こちらのリンクからもご覧いただけます。(https://www.consumer-life-panorama.com/demo/)

生活習慣病が社会問題化することにより、肥満・高血圧・糖尿病といったキーワードがメディアに取り上げられる機会が増え、消費者の健康志向が高まってきた。スーパーの店頭には「Sugar Free」「Low calorie」を訴求した商品が置かれ、オーガニック野菜やフレッシュジュースなどをよく目にするようになってきている。例えば、Natures Basketという輸入食品も扱う高級スーパーでは、オレンジのコールドプレスの機械を置いてフレッシュジュースを販売しているし、フードデリバリーでもナチュラルフードやサラダといったヘルシーな食事を提供する店舗が増えてきた。

現在のインドで、生活習慣として「ナチュラル志向」は、食以外のシーンでも消費者の中で広がりを見せている。例えば、今回の新型コロナウィルスによる混乱下で、まず初めに入手が難しくなったのが、Himalayaブランドのハンドサニタイザー。Himalayaのハンドサニタイザーは化学原料を使わないため肌に優しいと言われ、特に女性や子供がいる家庭が買い求めたようだ。

化粧品ではアーユルヴェーダは+αの価値

このようなナチュラル嗜好は、化粧品でも見られる。例えば、化粧品EC最大手のNykaaでは、サイトトップページには「Makeup」 「Personal Care」などと並んで「Natural」がカテゴリー化されている。価格は数万ルピーの輸入ブランドから、数百ルピーの普及価格帯まで幅広いラインナップがあり、特に普及価格帯の商品数が非常に多い。スキンケアに関しては、野菜や果物でパックを行うなど自宅療法を行う消費者もおり、ナチュラルコスメとの相性がいい素地がある。加えて、近年は、女性の社会進出に伴うストレスの増加や、都市圏を中心に深刻化する大気汚染など、様々な要因で肌荒れ・肌トラブルが引き起こされていると感じている女性が増えている。そういった中で、防腐剤や合成香料などをなるべく避け、自然由来の成分を使ったナチュラルコスメに魅力を感じているようだ。ナチュラル系の化粧品は女性に限ったことではなく、男性用の洗顔料や化粧水などでもアロエやシトラス系の成分を使った商品をよく目にする。

化粧品EC最大手のNykaaのサイト

Nykaaは買い場としても情報源としても重視されている

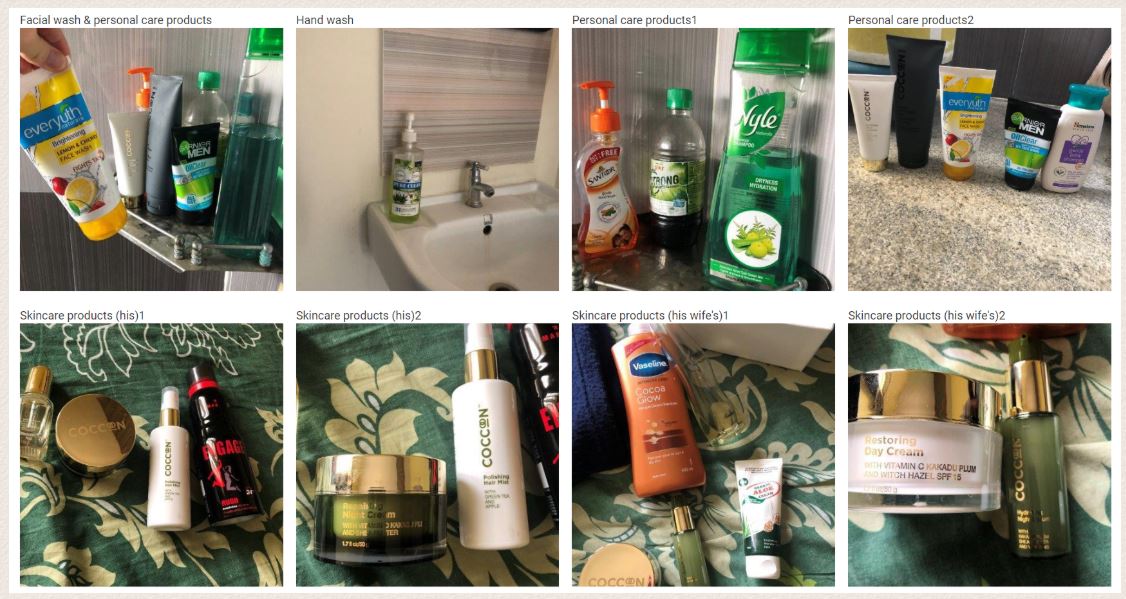

出典:Consumer Life Panorama バンガロールの消費者宅の化粧品・パーソナルケア用品。ナチュラル系のブランドや商品を多く使用している。

ナチュラルコスメには、KAMAやForest Essentialsなどのアーユルヴェーダ系の化粧品も含まれ、これらのブランドは価格帯もマス価格帯よりもややプレミアムラインで、富裕層が主なターゲットとなる。ショッピングモールやおしゃれなマーケットに出店しており、高級感がある店内では、テスターが多く置かれ、好みの香り・成分のパーソナルケア用品を購入することができる。その一方で、スーパーや町の薬局でも子乳できるアーユルヴェーダの知識に沿って作られたコスメブランドもある。BiotiqueやHimalaya、Kahadiなどは、数十ルピー~数百ルピーで購入することができ、幅広い層の女性に利用されている。その他にも、ブランドとしてはアーユルヴェーダを謳っていないメーカーからも、ワンランク上のラインナップとしてアーユルヴェーダ由来の商品を発売しているケースがある。インドの化粧品・パーソナルケア商品においては、ナチュラルはであることはマスト要件になっており、アーユルヴェーダは「ナチュラル+α」の付加価値・差別化要素として認識されていると言えそうだ。

ちなみに、アーユルヴェーダ系の商品は、北部のデリーよりもバンガロールやコーチなど南部で多くのブランド・商品を目にするのだが、原料となるハーブやフルーツなどの入手しやすいことや、アーユルヴェーダのセラピーが比較的安価に体験できることなどが影響しているようだ。

左から、KAMA、Himalaya、Biotique

最後に

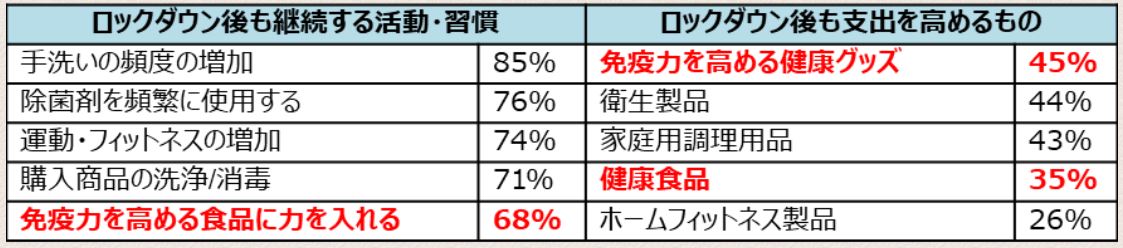

アーユルヴェーダは健康にいいことは分かっているものの、日常生活に取り入れるのはややハードルがある。その一方で、今後After CoronaやWith Coronaと言われる時代には、生活者はより免疫力を高める食品や健康グッズなどへの需要が高まることが予想される。化粧品のようにメーカー側がアーユルヴェーダの要素を提供すると、消費者としては手に取りやすくなるだろう。既に、Patanjali(*2) が多様な日用品を展開し、FMCGブランドとしてトップクラスにまで成長している。同じようなコンセプトでアーユルヴェーダのレシピに則ったReady to Eat商品など、本格的なアーユルヴェーダの思想に則りながらも簡便に日常生活に取り入れられるものが今後は増えてくるのかもしれない。

【人口1000人あたりの医師数】へのリンク

*1 人口1000人あたりの医師数

*2 Patanjaliは、ヨーガの有名なグルが創始者の一人であるFMCGブランド。小売店も展開している。

-

執筆者プロフィール

中村 亮介(なかむら りょうすけ)

インド在住のリサーチャー。ムンバイ・デリー・バンガロール3都市の駐在を経験。 データに潜む消費者の実像を理解するため、地方・スラム問わずフィールドへ足を運ぶ。

-

編集者プロフィール

高浜 理沙(たかはま りさ)

アジアを中心に、消費財メーカー様の海外マーケティングリサーチに携わり、現在は海外生活者のインサイトを導くためのリサーチソリューション開発などを行う。海外旅行に行って必ず行うのは、ドラッグストアでその国ならではの化粧品を買い込むこと。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP