【バングラデシュ】バングラデシュ都市部のベビーケア事情

- 公開日:2023/12/11

- 4909 Views

バングラデシュは世界で8番目に多い約1,7億人が1265平方キロメートルの国土に住む、世界トップクラスの人口密集国である。かつてはアジアの最貧国とも言われていたが、近年はGDP成長率が7%ほどと急速に経済成長を遂げており、バングラデシュ統計局(※1)の世帯収支調査の結果を見ても、貧困ライン以下の人口割合は18.7%と2016年調査時から5.6ポイント減少、最貧困ライン以下の人口割合が5.6%で前回から7.3ポイント減少と改善がみられる。そして世帯収入に関しても、都市部では平均月収が45,757タカ(約62,000円/ 2016年は22,600タカ)、農村部では26,163タカ(2016年は13,998タカ)とそれぞれ倍増している。

本稿では、経済発展に伴って購買力が高まりつつあるバングラデシュ都市部におけるベビーケアの事情を、現地協力会社PRI社のリサーチャーからの情報と、著者が現地で訪問したご家庭でのヒアリング情報を織り交ぜながら紹介する。

都市の様子:ダッカ

まずは首都ダッカの様子を見ていきたいと思う。ダッカは人口が約2000万人で、政治・商業の中心はダッカ県で、そのビジネス街では20階を超すような高層ビルが立ち並び、”都会に来た”という印象を受ける。その一方で、道路は自動車・バイクだけでなく、無数のサイクルリキシャが往来をしており、特にサイクルリキシャが多い地区では渋滞がひどい状況だ。普段インドで生活している筆者だが、交通状況の悪さ、人口密度の多さはダッカの方がはるかに上を行くと感じた。

【筆者撮影:高層ビルが並ぶオフィス街(左)、飲食店が並ぶ地域(中) 住宅街(右)】

【筆者撮影:車は日本からの中古車(特にトヨタ車)が多い(左) ショッピングエリアには海外ブランドのショップも(右)】

また、インドと異なる点としては、中華レストラン・中国語の看板を目にすること、そして街中で中国人の渡航者を見かけることだ。国境紛争をしていることもあって、インドに中華街はほとんどなく、中国語を目にする機会もほとんどないのだが、それと比べるとダッカ市内では中華料理店を非常によく目にした。

都市の様子:チッタゴン

チッタゴンは、ダッカから飛行機で1時間、250kmほど離れたベンガル湾に面した第2の都市である。遠浅な湾の特性を活用して船舶の解体場所としても有名であり、当地に降り立つと港湾内にたたずむ大小いくつもの船舶が目に入ってくる。そして現在は日本からのODAによって、チッタゴン南部のコックスバザール県マタバリ地区に大型の港湾設備を建設しており、物流拠点としての成長が見込まれる地域でもある。

海が近いこともあって、淡水魚に加えてエビやカニ・魚など様々な海鮮が手に入るため、ビーチ沿いへ行くとエビやカニのフライを提供する屋台を目にした。街の様子としては、低層階の建物が多く、道路の路面状況もよろしくなく、都市としての発展度合いはダッカと比べるとこれからという印象を受ける。

【筆者撮影:中心部でも高層ビルは少ない(左)、低層の商業ビルが多い街並(中) 住宅街(右)】

【筆者撮影:夕方の海岸沿い市民の憩いの場(左)、屋台に並ぶエビ・カニなど海鮮の揚げ物(右)】

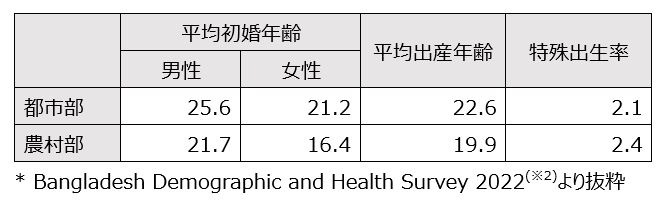

結婚・出産に関する基礎情報

妊婦は産前産後に計16週の給与を保証される産休・育休を取得することができる。しかし、制度のことを女性が知らない、雇用者側が従業員に対して認めないといった事態も発生しているそうだ。

出産について

農村部の中には病院へ行かずに、お産婆によって自宅で分娩する習慣も残っているが、都市部では病院での出産が一般的だ。病院から帝王切開を推奨されなければ、自然分娩を好む傾向があるそうだが、近年ダッカの私立病院では、自然分娩可能な母親へも帝王切開を推奨するケースや、陣痛を避けたい母親が無痛分娩や帝王切開を求めるケースも出始めているそうだ。現地で訪問したご家庭では、費用面で考えると公立病院の方が安いが、病院の施設・設備、産前・産後のケアが充実していて安心な私立病院を選んで出産したという。そして、産後は、自然分娩は1‐2日、帝王切開は2‐3日以上経過した後に母子の健康状態に応じて退院する。

ベビーケアについて

ここまで都市の様子や結婚・出産に関する基礎情報を紹介したが、ここからは実際にダッカ・チッタゴンで訪問した家庭の様子を交えながら、バングラデシュのベビーケア事情について見ていきたいと思う。

退院後、赤ちゃんの世話はお母さんだけでなく、祖父母・親類など家族全員がサポートしており、多くの家庭では、伝統的なベビーケアを好む傾向がみられる。例えば、赤ちゃんの肌を守るために、マスタードオイルやオリーブオイルを使ってベビーマッサージをしたり、入浴前にオイルを塗って乾燥を防いだりする。また、1日の中で一定時間の日光浴を行ったりもするのだが、訪問した家庭では雨期で陽光が得られないときには、日光浴の代わりに自宅の蛍光灯の近くに赤ちゃんを寝かせたりしたというお母さんもいた。

こういった伝統的なベビーケアに加えて、最近ではベビーオイルやベビークリームが富裕層を中心に使用されるようになってきている。同様におむつの使用も広がってきている。訪問した家庭でも、上の子(10歳)の時は紙おむつがそこまで一般的でなかったように思うが、下の子(1歳)を育てるにあたっては、周りの母親も紙おむつを使うようになってきたという話もしていた。

【筆者撮影:子供へ塗布するためのオリーブオイル(左2つ)、ベビークリーム・パウダーなどのケア用品(右2つ)】

おむつの使用方法は所得水準によって異なり、夜寝る時だけ着用する家庭や、時間を決めて交換する家庭など様々だ。そして、2‐3歳の間にトイレトレーニングを始めて、おむつ離れを進めるようになる。赤ちゃんの肌荒れはおむつ使用時の問題として気にされるポイントで、肌荒れしてしまった場合はターメリックペーストを塗るなどの家庭療法が取られている。

【筆者撮影:おむつ(左)、おしりふき(右)】

また、授乳に関していうと、出産後6カ月目までは母乳のみで育てることがいいという認識があるようだ。何らかの要因で授乳することが難しい場合は、都市部では粉ミルク、農村部では異母のミルクで代用することもある。そして、生後半年後から徐々に離乳食を食べさせるようになるそうだが、子供の成長のために粉ミルクを補助食として継続することも多いそうだ。

【筆者撮影:訪問したご家庭で使っている哺乳瓶(左・中)、粉ミルク(右)】

【筆者撮影:子供用シリアル(左)、インスタントスープと即席麺を合わせて離乳食にするお母さんもいた(中・右)】

購入場所

ベビーケア用品の購入場所としては、近所のパパママショップやスーパーが多いが、卸市場でも購入されている。訪問したご家庭では、おむつを急ぎで買いたい時はスーパーだが、ストックがある時に市場でまとめて購入することもあるという話をしていた。街中の市場は、東京でいうとアメ横のように卸も消費者も購入できるようなお店が並んでいる。

【筆者撮影:大手のチェーンスーパー(左)、住宅街にあるパパママショップ(右)】

【筆者撮影:チッタゴンの市場の外観(左)、中に立ち入ると無数の小規模問屋が軒を連ねる(中・右)】

日本製品に対するイメージ

日本政府からの開発援助が活発なこともあり、親日家が多い印象を受けた。空港でVisa on arrivalのカウンターへ行った際、「あなたは日本人ですか?そうであれば、こちらへ」と、すぐに手続きしてくれた。他国からの渡航者もアライバルビザは取得できるのだが、日本人は無料で発行してもらえる点でも、優遇されていると感じる。また、カウンターの職員も「日本とバングラデッシュは国旗のデザインが一緒だ(日本は白地に赤丸、バングラデッシュは緑地に赤丸)」といった雑談しながら、非常にフレンドリーに対応してくれた。

一方で、中国製品に関しては、安価で品質が悪いというイメージを持っており、品質の高い順に「他国からの輸入品」→「バングラ生産品」→「中国品」という認識が広く持たれているようだ。たまたま話を聞くことができた中国からの輸入品を多く取り扱う電気屋の店主は、「中国製品は安かろう悪かろうなので、積極的にはお勧めしない。ただ、安ければいいというお客も一定数いるので、中国品も取り扱っている」という話をしていた。半面、日本に関しては品質が高い国の代表というイメージを持たれている。この点は、日系企業・ブランドの進出にとってアドバンテージとなるだろう。

最後に

インテージ・インドでは、インドと文化的・言語的に近い周辺国(バングラデシュ・パキスタン・スリランカ・ネパールなど)における調査を、インド人材を活用して対応している。これらの国での調査実施の際には、ご検討いただきたい。

出典リンク

(※1) HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE SURVEY 2022 (Bangladesh Bureau of Statistics)

https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/2023-04-13-09-35-ee41d2a35dcc47a94a595c88328458f4.pdf

(※2) Bangladesh Demographic and Health Survey 2022 (National Institute of Population Research and Training, Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health and Family Welfare)

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR148/PR148.pdf

-

執筆者プロフィール

中村 亮介

2018年よりインドへ異動し、ムンバイ・デリー・バンガロールで駐在を経験。インド消費者の意識を理解することで、進出時の市場機会の探索、参入後の商品開発、プロモーション施策検討・効果測定など、様々なマーケティング課題をサポート。自動車・二輪・電機・食品・日用品など消費材メーカーが主要顧客。

-

編集者プロフィール

高浜理沙

Global Market Surferのサイトづくりを担当。

ベビーケア関連調査を自身も経験したが、赤ちゃんの世話の仕方は親からやり方を教えてもらうことも多いため、各国の伝統的な考え方が残りやすいと感じた。一方、SNS等の発達により、母親の情報収集手段が変化し、こうした傾向にも変化があるのではと考えている。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP