<駐在員コラム>【中国】経済が低迷する中国消費者の現状

- 公開日:2024/12/23

- 3992 Views

「中国経済、失速」「暗雲漂う中国経済」「中国経済に閉塞感」…

日本の新聞や雑誌の記事では、昨年から上記のような見出しを多く見かけるようになった。

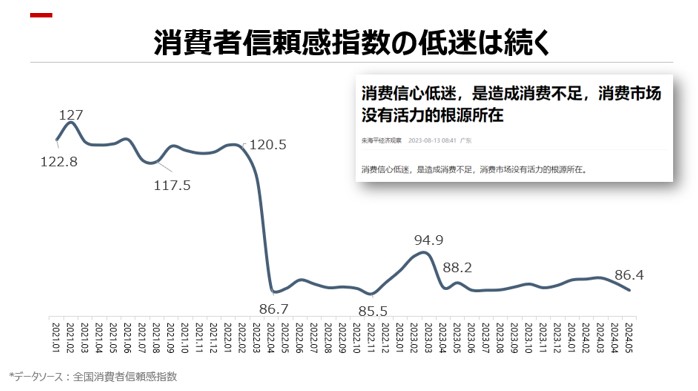

こちらの折れ線グラフは、消費者マインドを指数化した景気指標、消費者信頼感指数の推移である。簡単に言うと、消費者信頼感の指数が高いほど、消費が多いことを示している。

現在、この消費者信頼感指数は低水準で推移している、つまり、以前に比べて、消費マインドが減退し、消費が減っていることを表している。中国経済がかつての勢いを無くしていることをデータは確かに示している。

一方、現在、街の様子や現地に住む人々の生活実態はどうなっているのか。

上海に住む私の目線から語っていきたいと思う。

上海には至る所にショッピングモールがあるが、全てのモールが決して賑やかなわけではない。実は土日でも人の出入りがまばらのモールが結構ある。とりわけ、地下鉄駅が近くにないモールや上海市中心部から離れたモールは深刻だ。空き店舗や休業中の店が以前に比べて多くなった。オープンして一年も経たないうちに閉店するケースも多い。映画館もガラガラである。別のモールでは、一部エリアが真っ暗で、廃墟化していた。

(オープンして1年も経たないうちに、飲食店が軒並み撤退してしまった。)

日本では、中国の失業率が高くなっている、そして、寝そべり族(日々だらっと寝そべって過ごし、自分の趣味や娯楽に必要な分だけしか働かない人々)が多くなっていると報道されることが多いが、定職に就かない者は、フードデリバリー(日本で言うUber EATS)のライダーやライドシェア運転手になっているケースが多い。最近はあまりにも数が多くなっているので、供給過多になり、昔ほど稼げないと言われている。実際、街中では、注文待ちと思われる黄色や水色の服を着たライダーがスマホで動画鑑賞やタバコをふかしている光景に遭遇することが多い。

(注文待ちをしているフードデリバリーのライダー達)

このような場面にたくさん遭遇すると、確かに中国経済はあまり元気がないことを感じる。

しかし一方で、街中を歩いていると、賑わっているところにも遭遇する。いくつかのお店を紹介したい。

① Supreme Shanghai

今年、中国に初上陸した「Supreme」に訪問したところ、悪天候にも関わらず、入店列ができていた。15分程度待って入店。店内にはスケートボードボウルが設置されており、壁には色とりどりのスケートボードが展示されていた。「Supreme」の世界観を体験できる空間だった。

(雨の日でも、入店待ちの行列ができていた)

② HAUS NOWHERE SHANGHAI

若者向けのオシャレなお店が点在し、上海の表参道とも呼ばれるストリート「淮海中路」エリアに、今年リニューアルオープンした「HAUS NOWHERE SHANGHAI」。

オープン当初、この施設にも長蛇の列ができた。この施設、韓国発のオシャレ眼鏡ブランドGENTLE MONSTERが手掛けており、1階にはペストリーブランドのNUDAKE、2階にはGENTLE MONSTER、3階にはTHISISNEVERTHAT等の韓国のアパレルブランド、4階にはパフュームブランドTAMBURINSが店舗を構えている。ショールームのように、商品とアート作品を展示しており、ブランドの世界観を体感できる空間だった。

(アート作品の前では、多くの人が写真を撮っていた)

③ 肉肉大米

日系企業が多く集まり、日本人も多く住む長寧区エリアに昨年オープンした「肉肉大米」。

目の前で焼く出来たてハンバーグを食べられるお店である。日本でもコロナ禍にブームになったこの出来たてハンバーグの業態を、日本では「焼肉きんぐ」「丸源ラーメン」などでおなじみの物語コーポレーションが手掛けている。「肉肉大米」は、和風ハンバーグ3つとおかわり自由のご飯とみそ汁がついたセットが78元(約1600円)と、決して安くないが、連日、ご飯時には行列をなしており、大変盛況である。現在、上海では店舗拡大しており、深圳や杭州にも進出を果たしている。店舗内ではハンバーグの下ごしらえや焼く様子を見ることができる。そして、ハンバーグが焼きあがったら、目の前にある小さな鉄板にハンバーグが届けられる。ハンバーグを自分好みの焼き加減にし、卓上にたくさんある薬味から好みのものを付けて、白飯と一緒に頂く。ハンバーグの焼き上がりが見え、焼き立てがすぐに届けられるライブキッチン感や自分でひと手間加えて、自分好みに仕上げる、これらが人気の理由かもしれない。

(夕食の時間帯は、いつも行列が出来ている)

このように、行列ができている店舗も実は結構多い。今回紹介した店舗に共通しているのは「体感」である。「Supreme」や「GENTLE MONSTER」なら、ブランドの世界観を「体感」できる、「肉肉大米」なら、目の前のライブキッチンによって、ただ出来上がったものを食べるのではなく、作る工程を「体感」できる、そして自分好みの焼き加減・味付けを作れる「体感」ができる。

ご存知の方も多いかもしれないが、中国はEC大国である。

令和4年度の経済産業省の報告書によると、2022年時点の中国のEC化率は45.3%となっており、この数字は世界トップである。生鮮食品も盒馬鮮生(フーマ)を始めたとするネットスーパーを定期的に利用する人が多い。ECがこれだけ浸透しているのに関わらず、リアル店舗にわざわざ訪問する理由は何か。リアル店舗でしか味わえない「体感」を求めているのではないか。そして、その「体感」をWeChatのモーメンツ等のSNSに投稿して、「他人に共有」、その投稿を見た人も「体感」しに行く、そのような流れが出来ているような気がする。

冒頭で述べたように、中国経済の低迷により、現在、日系企業の中国離れが進んでいると言われている。そして、昨年の処理水放出問題によって、日系企業の商品の不買運動が一時的に起き、多くの日本企業がダメージを受けたことも、日系企業の中国離れに拍車をかけた。実際にデータも示している。JETROが実施した令和5年度の「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」によると、日本企業が今後3年で最も重視する輸出先は米国が首位となり、初めて中国を抜いたことが明らかになっている。

中国では、本当にもう商品が売れないのだろうか。

統計データでみると確かに経済は低迷しているが、上記の事例で説明したように、成長している企業もあるのも事実である。上海に住んでいる私が思うに、多くの日系企業は、中国での業績不振を全て中国経済の低迷を理由にしている気がしてならない。中国経済の低迷や処理水問題の影響は確かにあるが、むしろ、中国消費者の変化をしっかり見ていないのが大きいのではないかと思っている。コロナ禍を経て、中国では「国潮」と呼ばれる自国ブランドを好む消費トレンドが広がっていると言われる。愛国心ももちろんあるだろうが、昔に比べて、自ら情報収集するなど、賢い消費者が増えた結果だと、私は思っている。10年以上の前の中国では、日本や欧米の商品は、全て良いものや憧れのものとして扱われていて、自国の商品は、全て安くて粗悪なものとして扱われていた。しかし、現在、多くの中国の消費者は、何が良いもので、何が良くないものなのかを識別し、商品を購入するようになった。化粧品であれば、どんな成分が入っているのか、その成分はどのような働きをするのか、自分の肌へ悪影響はありそうか等、情報収集した上で、購入するのだ。日本で売上ナンバーワンだから、きっといい商品のはずでは、もはや購入しようとしないのである。逆に、自分にとって良い製品だと分かれば、日本ブランドだろうが、中国ブランドだろうが、購入するのが彼らである。

中国の経済が低迷していることで、最近の中国の消費者は節約志向になっていると思うが、こだわるところにお金を使う、それ以外のところで節約をする、いわゆるメリハリ消費をしている人も多くみられる。この傾向は、バブル崩壊後の日本に似ていると言える。コスパ重視が強い一方で、こだわりに関してはニーズが高度化している。このように、商品知識も持つ賢い消費者が多くなったことで、以前に比べて、中国市場を攻略するのは難しくなったのは事実だが、長年、日本のデフレに対抗してきた日系企業にとっては、実は自国のノウハウを活かすチャンスがあるのではないかと思う。彼らは、彼ら自身のニーズに合い、良いものと判断すれば、きっと買ってくれるはずだ。

-

執筆者プロフィール

橋本祥平(はしもと しょうへい)

2017年にインテージに中途入社。

グローバルリサーチャーとして、10か国以上で調査を経験したのち、

2023年4月から上海に赴任。現在は、消費財を中心にリサーチ業務に従事。

平日の昼は、フードデリバリーをよくして、中華や日本食だけでなく、

タイ料理・インドカレーなども注文して、食を楽しんでいる。 -

編集者プロフィール

チュウ フォンタット

***

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP