アジアの自炊事情_自炊頻度から見える各国食生活スタイルの違い

- 公開日:2025/10/31

- 更新日:2025/10/31

- 3912 Views

外食文化が発達するアジア各国では、「自炊をするかどうか」は生活水準や食に関する価値観や働き方など、その国の文化を映す鏡といえます。 都市化や共働き世帯の増加により、食生活は急速に変化していますが、その方向性は国によって異なります。

本記事では、中国・台湾・インドネシア・タイ・ベトナムの5カ国を対象に、世帯収入階層ごとの自炊頻度を比較します。そこから、各国の食生活スタイルの違いを、定量データと生活の実態を切り取ったビジュアルデータから読み解きます。

1.世帯収入ごとに自炊傾向に違いはあるのか

インテージが保有する海外生活者データ「Global Viewer(2024年実施)」*によると、世帯収入別(社会経済クラス/以下、SEC)の平日の自炊頻度では国ごとの特徴が明確に現れます。

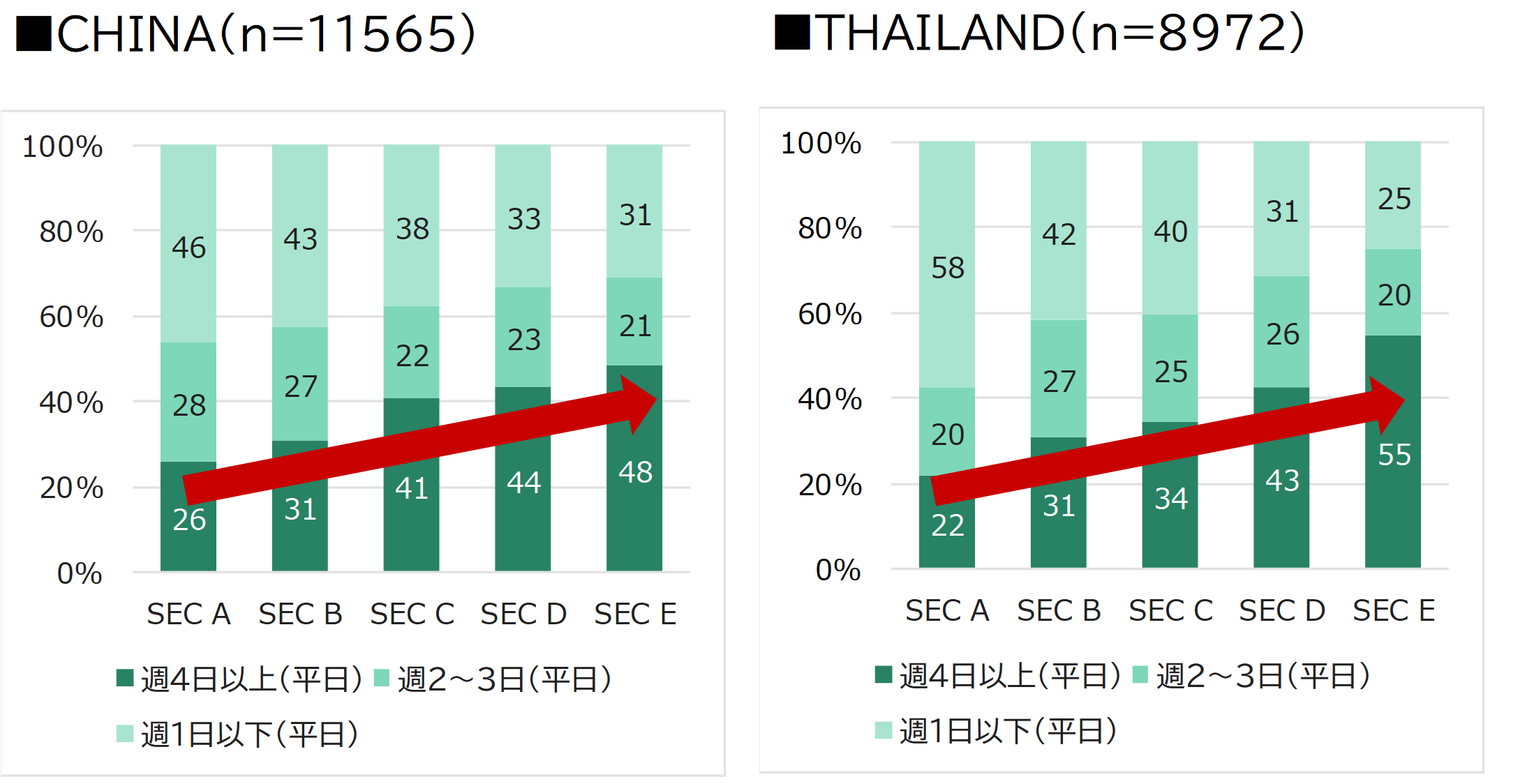

図① 中国・タイにおけるSEC別 平日1週間の自炊状況

出典:インテージGlobal Viewer(2024年)

*Global Viewerとは

インテージがストックする11カ国(アジア・US)の生活者の様々な実態・意識に関するアンケートデータを用いて、ご課題に応じたレポートをご提供するサービス。

カバーしている項目は、各種商品・サービスカテゴリーに関する行動実態・意識、価値観・情報接触など400項目に及ぶ。

中国とタイでは、低所得層ほど自炊を行う傾向が強く見られます。

中国では低所得層(SEC E)で「週4日以上自炊」が約48%に上る一方、高所得層(SEC A)では26%にとどまります。

タイも同様に、低所得層で55%、高所得層では22%と、自炊=節約手段であると考えられます。

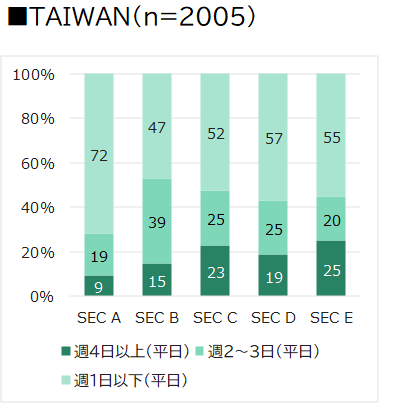

図② 台湾におけるSEC別 平日1週間の自炊状況

出典:インテージGlobal Viewer(2024年)

一方で台湾では自炊率が一様に低く、週4日以上自炊する人は全体の2割にも満たない水準です。夜市や小規模飲食店が充実しており、外食が所得を問わず生活の一部として定着しているためと推察されます。

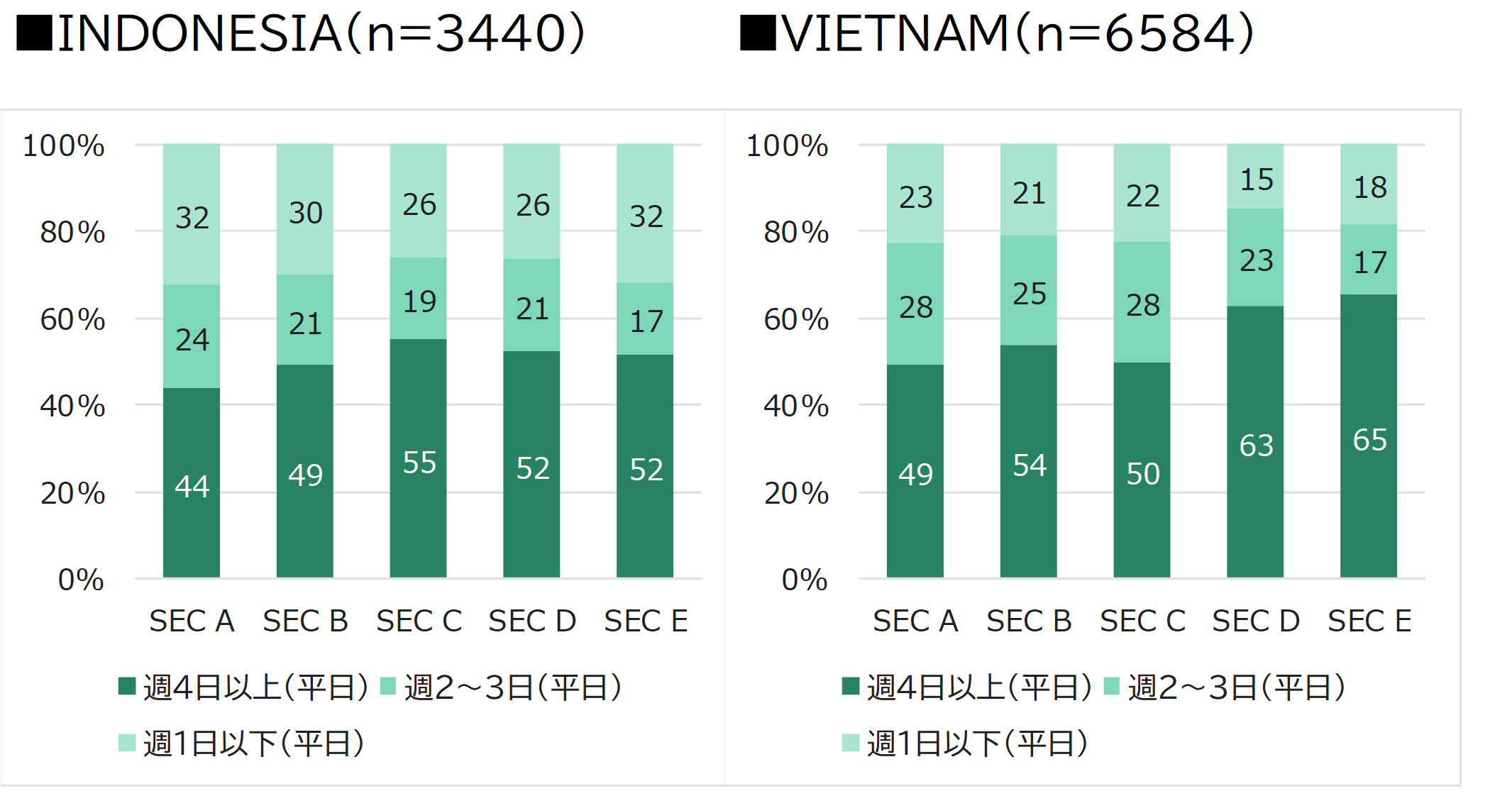

図③インドネシア・ベトナムにおけるSEC別 平日1週間の自炊状況

出典:インテージGlobal Viewer(2024年)

インドネシアとベトナムでは、いずれの所得層でも自炊率が高く、特にベトナムでは高所得層においても約半数が週に4日以上自炊をしています。家庭で食事を作り、家族で囲む文化が今も生活の中心にあることがわかります。

こうした傾向から、アジア5か国は

「①所得差型(中国・タイ)」

「②外食型(台湾)」

「③生活習慣型(ベトナム・インドネシア)」

の3タイプに分類できます。

2.キッチンから見る自炊スタイル

次に、各国の食生活・消費をリードする 富裕層家庭(既婚・子どもあり )に着目し、彼らのキッチンと冷蔵庫の実態を3タイプ別に確認します。

インテージが保有する海外生活者ビジュアルデータベース「Consumer Life Panorama」の画像を見ると、定量データだけでは分からない生活の違いが浮かび上がります。

(1)所得差型(中国)

中国の富裕層のキッチンは広く、調理環境は整っていますが、冷蔵庫の中身は飲料や調味料が多く空きスペースが目立ちます。

一方で冷凍庫には小籠包や肉類が見られ、富裕層の中でも共働きの多い中国において仕事と家事を両立するために手間を省く工夫がみられます。

写真① 中国・既婚女性・3人家族・世帯月収CNY 30,000(約650,000円)のキッチン事情

出典:Consumer Life Panorama(CN_52)

Consumer Life Panoramaとは

世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者の理解に役立つ。

本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、

・海外生活者の属性別の違いを比較する

・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する

・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する

等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

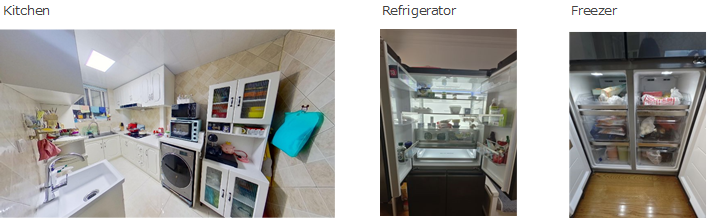

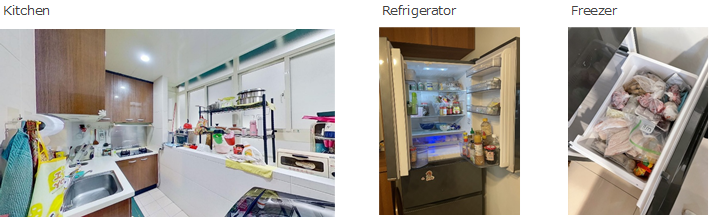

比較対象として中国中間層のキッチンも見てみましょう。

中間層のキッチンは縦長でやや狭く、生活感があります。

冷蔵庫には生鮮食材が多く、普段から料理をしている様子が見て取れます。

写真② 中国・既婚女性・3人家族・世帯月収CNY9,000(約190,000円) のキッチン事情

出典:Consumer Life Panorama (CN_48)

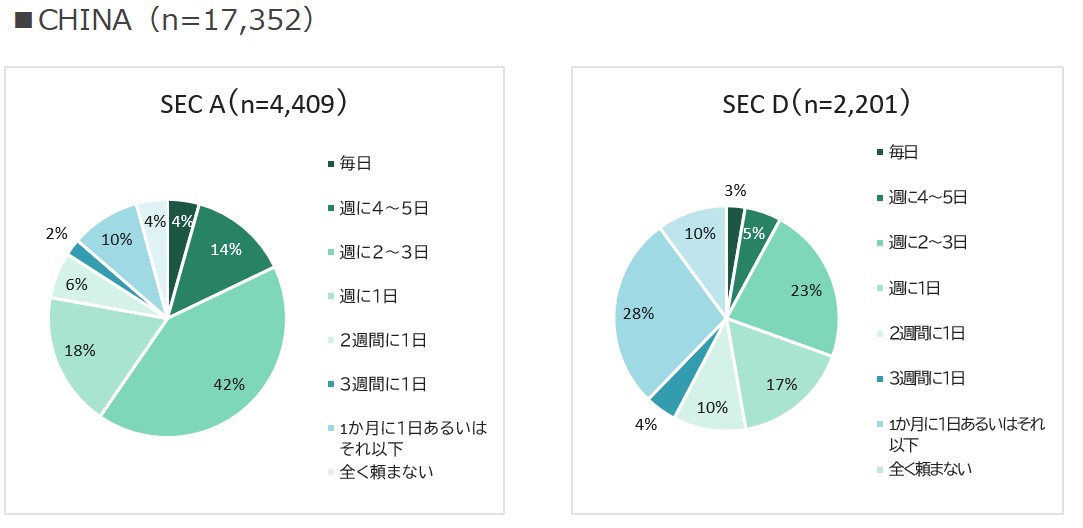

デリバリー利用率を見ても、高所得層では週2〜3回利用が42%に対し、中間層では23%にとどまります。所得が低い層ほど節約のために外食やデリバリーを控え、家庭内調理を重視していると考えられます。

図④ 中国におけるSEC別1か月のデリバリー利用頻度

出典:インテージGlobal Viewer(2024年)

(2)外食型(台湾)

台湾の富裕層のキッチンは調理スペースがやや狭く、冷蔵庫 には飲料や調味料、少量の作り置きが見られますが、空きスペースが多くみられます。

一方で冷凍庫には肉や魚、冷凍食品がぎっしり詰まっており、「保存重視」の傾向が強いのが特徴です。

外食文化が発達した台湾では、キッチンは「調理の場」というより「保存庫 」としての役割が大きいようです。

写真③ 台湾・既婚女性・3人家族・世帯月収TWD 130,000 - 169,999 (約650,000円~約850,000円)のキッチン事情

出典:Consumer Life Panorama (TW_11)

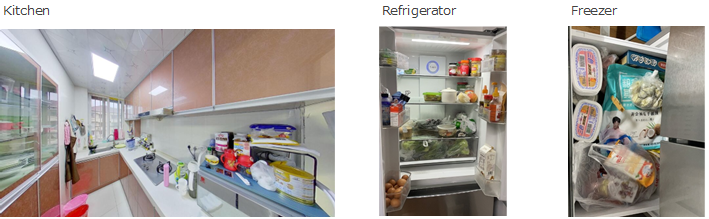

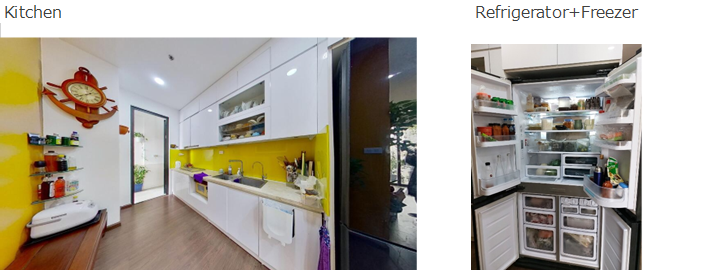

(3)生活習慣型(ベトナム)

ベトナムの富裕層家庭では、ベトナムの富裕層家庭では、広い調理スペースに作り置きのタッパーや生鮮食材が並び、冷凍庫にも多くの食材が保存されています。

キッチンスペースは他の空間と比較しても広く、リビング・ダイニングスペースとつながっており、「食事を作る・囲む」ことが生活の中心 であることが伝わります。

↓ キッチンとダイニングエリアがつながっており、導線も確保されている。

(※実際のConsumer Life Panoramaデータベース上では、

住宅の3Dモデルで実際に訪問しているかのように空間や生活導線を把握することができます。

体験デモサイトはこちら)

写真④ ベトナム・既婚女性・3人家族・VND 13,000,000/MONTH(約76,000円/月) の

キッチン事情

出典:Consumer Life Panorama (VN_102)

3.まとめ

自炊の頻度やキッチンの使われ方は、単なる家事の違いではなく、各国の暮らしを映し出しています。所得差型では合理性、外食型では利便性、生活習慣型では家族中心の文化が、それぞれの食卓に表れています。

冷蔵庫の中身やキッチンの広さといった日常の風景からも、国ごとの価値観の違いが垣間見えます。こうした生活者の視点を理解することは、アジア市場における製品開発やマーケティングのヒントにもつながるでしょう。

-

執筆者プロフィール

加々美 優妃

2017年より現職にて、日用食品・飲料・雑貨メーカー様向けマーケティング活動の支援・サポートに従事。

東京出身。趣味は野球観戦と写真撮影。もう一度食べたい料理は、ラオスを訪れた際に食べた「フー」。 -

編集者プロフィール

チュウ フォンタット

日本在住14年目マレーシア人リサーチャー。ASEAN各国の調査を多く担当しています。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP