<駐在員コラム>【インド】フードデリバリーアプリ 「ZOMATO(ゾマト)」を使ってみた

- 公開日:2022/11/04

- 更新日:2026/02/12

- 11239 Views

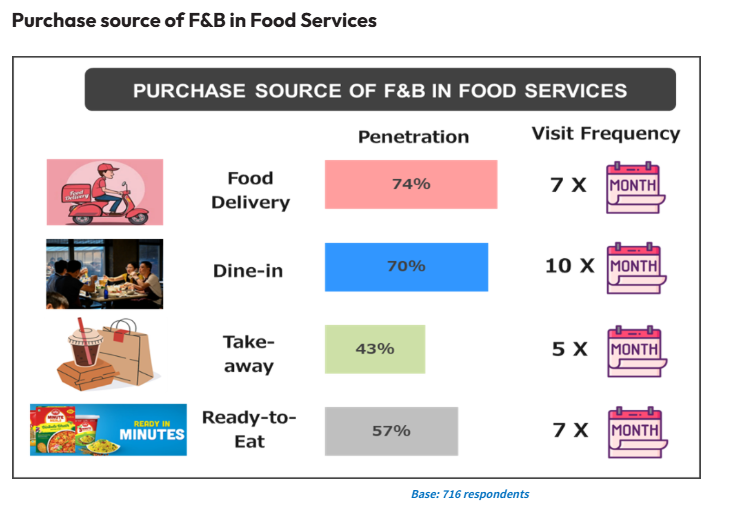

コロナウィルスの流行以降、日本ではUBER EATSやMENUなどのフードデリバリー市場が大きな成長を遂げたが、日本のみならずインドでも生活者の日常に浸透している。今回はインド発のフードデリバリーアプリ 「ZOMATO(ゾマト)」を使用して気づいたインド“ならでは”をご紹介したい。 ちなみに、ZOMATOはインドのデリバリーフード市場においてトップを争う企業で、Uberがインドのフードデリバリー事業(Uber Eats)を売却した企業である。(参考①)

参考①:BRIDGE 「Uber、インドのフードデリバリー事業をZomatoに売却」 https://thebridge.jp/2020/01/uber-offloads-indian-food-delivery-business-to-zomato-in-all-stock-deal

ZOMATOを使用するためには、はじめにアプリをダウンロードして、現地の携帯電話番号とクレジットカード(*)を紐づける。これだけですぐに使用を開始できる。

巷では日本のクレジットカードでの紐づけができないという話もあるが、楽天カードで使用できた。

インドのフードサービスについては、こちらの記事も併せてご確認ください。

インドのフードサービス市場について(Chart of the Month 2025年 5月)

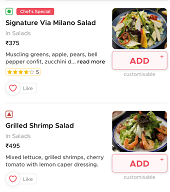

<メニュー>

インド料理(Home style, Biryani, Thaliなど)が多いが、サラダやスムージー、中華系スープ、ピザ・バーガーなど日本人に馴染みのあるカテゴリーもオーダーすることができる。

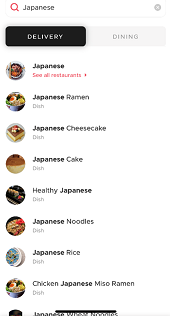

(画像1)メニュー一覧

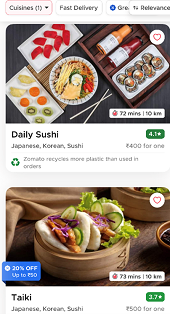

ちなみに「Japanese」と検索すると画像2のように出てくるが、実際にレストラン情報をみると、“韓国やタイなどのアジア料理と合わさったレストランの日本食”が多くみられる。インドでは日本食よりも、中華料理・タイ料理の方がメジャーであるため、日本食のみを提供しているレストランは少ないようだ。

(画像3)Japaneseレストラン情報

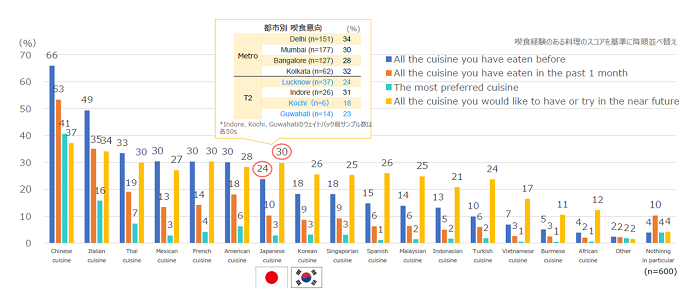

なお、インドにおける各国料理の喫食経験(デリバリーに限らず)については、中華料理が最も高く、次いでイタリアン、タイ料理であった。日本料理の喫食経験は24%で、4人に1人に留まっている。また、K-POPやKドラマの流行も手伝って、韓国料理も若い女性を中心に人気が出てきている。(参考②)

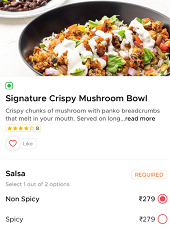

画像4では緑のマーク・赤のマークが料理名の左上に付いている。緑のマークがベジタリアンマークで、動物由来の食材を使っていない料理であることを示している。一方赤のマークはノンベジタリアンマークで、動物由来の食材(肉や魚など)を使用している料理である。インドといえばベジタリアンのイメージもあるかもしれないが、実際にピュアなベジタリアンの割合は3割程度(参考③)で、ZOMATOのメニューをみてもノンベジメニューも多く見つけることができる。

(画像4)あるレストランメニュー

参考③ 「union government’s sample registration system baseline survey year 2014」 TABLE 5.1 : PREVALENCE OF VEGETARIANISM AND NON-VEGETARIANISM AMONG THE POPULATION AGED 15 YEARS AND ABOVE, INDIA 2014 https://www.im4change.org/docs/242Sample-Registration-System-Baseline-Survey-2014.pdf

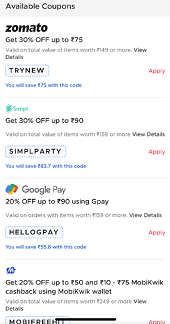

他には、インドといえばカレー=辛いというイメージがあるかもしれないが、レストランによってはカスタマイズもでき、スパイシーかノンスパイシーか選べる点は日本人にとっては嬉しい。インド料理は基本的にスパイシーなので、よほどの辛党(あるいは激辛チャレンジャー)でない限りは「ノンスパイシー・マイルドスパイシー」を頼むのがベターだ。

(画像5)あるレストランメニュー

<オーダー>

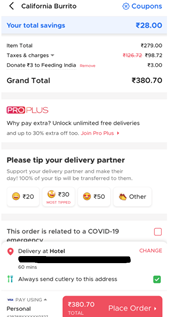

実際にオーダーする際には、使用できるクーポンがないかチェックをする。初めてそのレストランで注文する際にはクーポン「TRYNEW」があり、それを適用するとお得にオーダーすることができる。その他、支払い方法によってもクーポンを適用することができる。

(画像6)クーポン一覧

最後に金額の確認をする。(画像7)

(画像7)トータルコスト

Grand Totalの上に 「Donate ₹3 to feeding India」とあるが、これはいわゆる募金システムでデリバリー注文を通してインド社会に貢献ができるということだ。インドでは一定の要件を満たす会社(大企業など)に、企業の社会的責任(CSR)を果たすために一定の金額を拠出する義務が課されており、社会貢献に対する意識は富裕層を中心に比較的高いと感じる。(参考④)

最後に、一番下にはカトラリー(フォークなど)の有無のチェックがあるが、チェックを付けていてもカトラリーを入れ忘れられることはしばしば。ちなみにカトラリーは木製タイプ&配達の袋も紙袋で、インドではプラスチック製品の使用 が禁止されている。(参考⑤)

参考④:TMI総合法律事務所 「インド最新法令情報‐(2021年3月号②) 企業の社会的責任(CSR)に関する更なる規制強化」 https://www.tmi.gr.jp/service/global/asia-pacific/2021/12427.html

参考⑤:IDEAS FOR GOOD 「インドが6種類の使い捨てプラスチック製品を禁止。2022年には全面禁止へ」 https://ideasforgood.jp/2019/09/18/india-to-ban-plastics/

<注文品の受け取り>

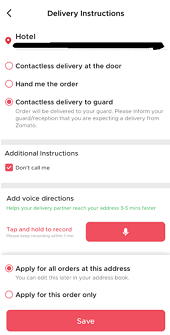

注文後は、「デリバリーまであと○○分」と記載があるので待つだけ。配達員の現在地もアプリ上でわかる。 受け取り方法は注文時に設定でき、「玄関に置いてもらう」「手渡し」「ガードマン・受付に渡してもらう」のうち好きな方法を選択ができる。実際に私は「ガードマンに渡してもらう」と設定していたが、2回に1回は配達員に電話で呼び出された後に直接手渡しをされたので、この設定はあまり機能していないのではないかと思っている。また、配達員の中には英語を話せない人もおり、電話がきても会話が成り立たず、結局玄関に取りに行かなければならないこともよくあった。

(画像8)受け取り方法

私の場合、運がよく料理が配達中にこぼれたりしていることはなく、スープを注文してもテープで完全に密閉されていたので無事に届けられた。(他の駐在員に聞くと、こぼれたり、ぐちゃぐちゃになっていることも多いそう)

(画像9)無事に届けられたフード(左:えび焼売、右:チキンスープ)

日本のようなコンビニが少ないインドではフードデリバリーサービスが非常に便利で、安価に・手軽に利用することができる。また、海外でデリバリーフードサービスを使ってみると、現地の食事情や文化を知ることにも繋がるため、渡印の際には是非使ってみてほしい。

関連する自主調査のご紹介

「インドの食習慣」については、弊社実施の自主調査でご確認いただけます。 内容としては、外食やフードデバリー、RTE食品*の喫食実態、多国籍料理の喫食、飲酒頻度などをカバーしております。 *RTE食品(Ready to Eat Foods): レトルトパウチ食品やカップ麺など、お湯を注いだり温めたりするだけで食べることができる食品 「インド人にとっての”お袋の味”とは?」 「インド人は体調不良時に何を食べる?」 この2点についても本レポートで紹介をしておりますので、ご興味のある方は下記URLよりご確認ください。

インテージ自主調査 「インドの食習慣に関する調査」 https://www.global-market-surfer.com/report/detail/157/

海外生活者データで、意思決定をスマートに加速

Global Viewer

インテージがストックする11カ国(アジア・US)の生活者の様々な実態・意識に関するアンケートデータを用いて、ご課題に応じたレポートをご提供するサービス。

カバーしている項目は、各種商品・サービスカテゴリーに関する行動実態・意識、価値観・情報接触など400項目に及ぶ。

-

執筆者プロフィール

インテージインディア 田中美咲

日本在住インド出向中。2022年3月~4月で40日間インドに滞在。 現在はリモートながらも、現地メンバーとコミュニケーションをとりながらインドの文化・嗜好に触れている。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP