【中国:地球の暮らし方】風呂場とトイレが意外と広くない中国家庭

- 公開日:2020/09/28

- 更新日:2026/02/05

- 42164 Views

中国の暮らしを詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご確認ください。

2025年版|中国のリアルな暮らしとは?押さえるべき日常生活習慣と今のトレンド

・都市部の住宅事情:意外と広くない?間取りと特徴

・空間を最大限に活用する工夫

・リビングに冷蔵庫が置いてある?そして玄関についても日本と考え方が違う

・室内空気室にこだわる中国生活者

など

入浴に対する考え方が大きく異なる日本と中国

まず、風呂場における日本と中国の違いを一言で端的に言うと、浴槽の有無だろう。日本では、伝統的に入浴の習慣が強い。そのため、どんなに狭いスペースでも浴槽はついている。たとえユニットバスでも、浴槽は約半分ぐらいのスペースを占めるのが一般的。一方、中国ではたいていの家庭にはシャワーだけ設置されていて、浴槽はよほどスペースがある別荘やホテルなど以外にはめったに見かけない。

中国のシャワーだけの風呂場(左)、日本の浴槽付き風呂場(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

Consumer Life Panoramaとは

世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者理解に役立つ。

本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、

・海外生活者の属性別の違いを比較する

・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する

・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する

等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

中国のシャワー室によく見かけるゆおけ

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

まだまだ広いとは言えない中国家庭の居住面積

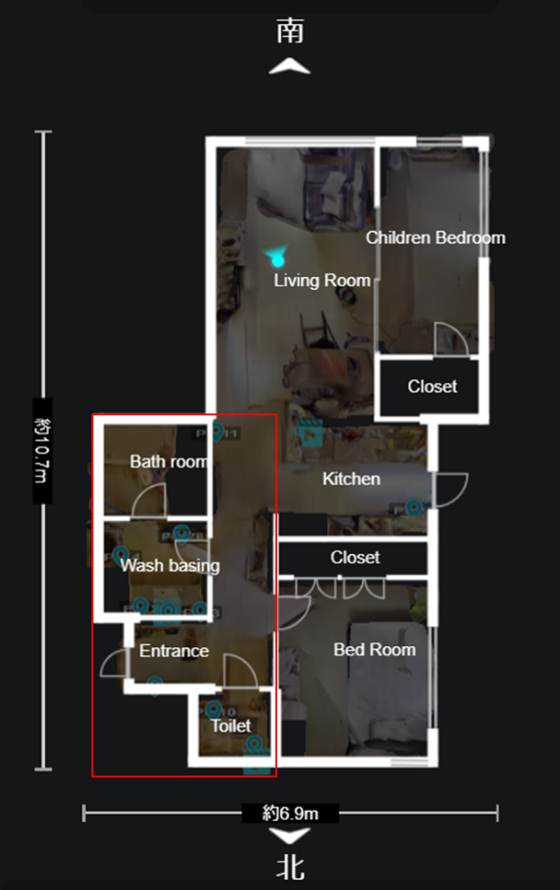

もちろん、風呂場とトイレに関する日本と中国の差異は、浴槽の有無だけではない。全体的なレイアウト図を俯瞰してみると、もう一つの違いが見つかるはず。それは、風呂場、洗面台とトイレ、このいわゆる3か所の空間的配置なのだ。中国家庭では、洗面台、トイレ、シャワー室は同じ空間であることが多いのに対し、日本家庭では、それぞれの空間が独立していることが多い。

一般的な日本家庭の風呂場、洗面台、トイレの配置(赤枠)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

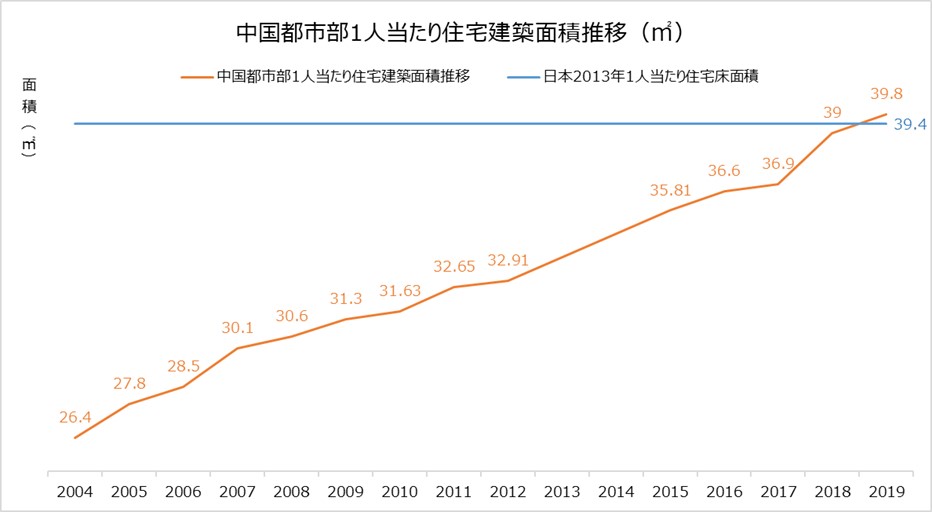

出典:中国:中国国家統計局

日本:総務省「平成25年住宅・土地統計調査」(データは2013年) 中国では、昔建てられたマンションのリビングや寝室を少しでも広くしようとするため、よく風呂場とトイレの空間を犠牲にしている。ところが、近年、経済成長に伴い、1人当たりの住宅面積も増えている。このような背景で、住居環境に対するこだわりが高くなってくる今、少なくとも洗面台とトイレはシャワー室と何かで区切ることで「乾湿分離」を実現するという内装への需要が増えてきている。とはいえ、日本のように全ての部屋を独立な空間にするのはまだ先のことだろう。

-

執筆者プロフィール

ヤン イェン

日本在住の中国人リサーチャー、中国をメインに海外消費者生活実態を発信。日本に来て5年経ってもまだお風呂に入ることが習慣になっていないシャワー派。

-

編集者プロフィール

辰田 悠輔(たつだ ゆうすけ)

Global Market Surferのサイトづくりを担当。家にいても、出張に出ても浴槽に浸かってのリラックス を楽しむ生粋のお風呂派。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP