【中国:地球の暮らし方】中国人はおしゃべり好きなのに、独立型キッチンを好むのはなぜ?

- 公開日:2020/09/04

- 更新日:2025/09/05

- 21445 Views

中華の調理法を考慮したキッチンデザイン

ご存じの通り、中華といえば、炒め物が多いというイメージがある。よく油を使って炒めたり、揚げたりすると、キッチンが汚れやすくなり、においも残る。そのため、中国家庭のキッチンの設計・使用時は、ほかよりもまずこの問題を考慮しなければならない。したがって、多くの家庭では以下のような特徴がみられる。

広さを犠牲にしても独立型キッチンにこだわる

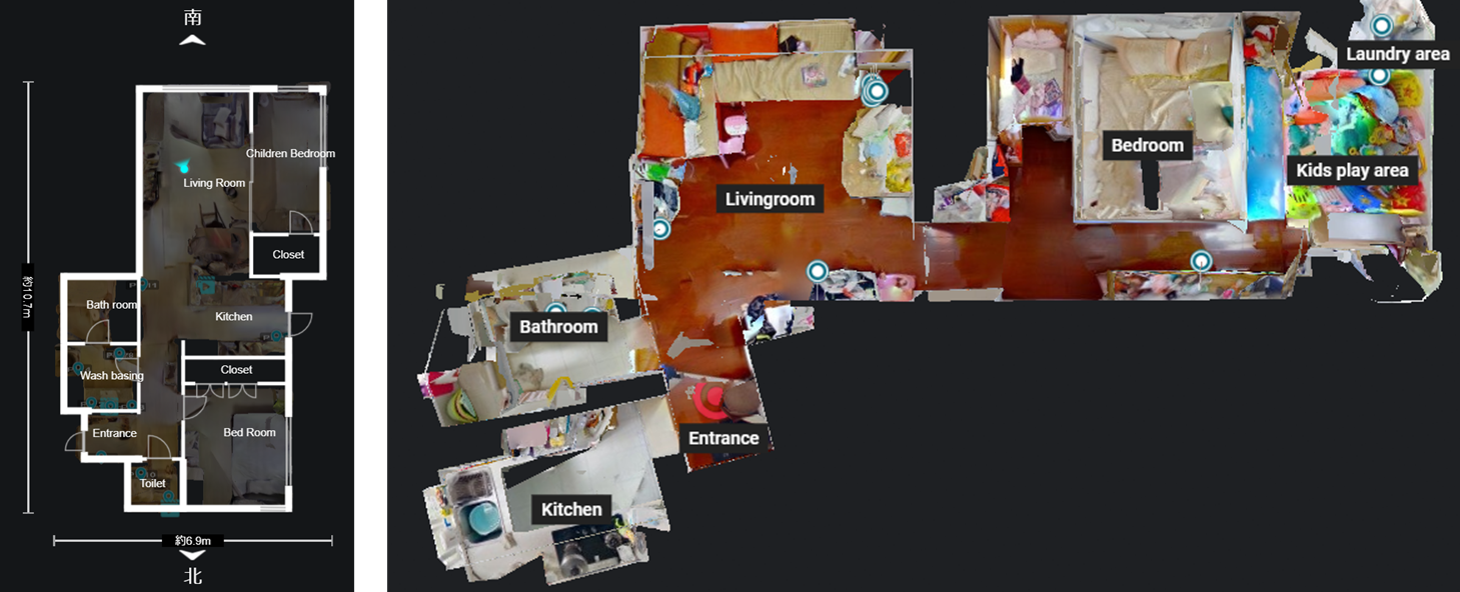

日本では近年オープンキッチンが流行っている。特に料理をしながらコミュニケーションできる対面キッチンやアイランドキッチンは開放感もあって、おしゃれな空間を作り出すことができる。中国人にとって、食事はコミュニケーションを促進する重要な手段のひとつであるにもかかわらず、キッチンは大抵独立した空間にする。それは大量に使う油の臭いや料理の臭いがキッチンの外に漏れるのを防止するためなのだ。部屋の面積が限られている上海のような大都市のマンションでさえ、キッチンの広さを犠牲にしてでも、独立型キッチンにこだわっている。しかも、ほとんどの場合、独立型キッチンを確保したことで犠牲にしたのが冷蔵庫を置く場所で、代わりにリビングルームに冷蔵庫が置かれるケースが多い。

キッチンとダイニングが一体となった日本のオープンキッチン(左)、中国家庭の独立型キッチン(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

Consumer Life Panoramaとは

世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者理解に役立つ。

本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、

・海外生活者の属性別の違いを比較する

・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する

・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する

等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

効率よく排気するための工夫

独立型キッチンはダイニングとリビングに対する料理の影響が最小限にすることができるが、この空間の中で料理をしていると油の煙、蒸気や臭いが発生してしまいとても居づらい。そのため、キッチンの設計をする際にはいくつか工夫をしないといけない。

まずはレンジフード。いうまでもなく、レンジフードは料理時に発生する油の煙、蒸気と臭いを外気へ排出してくれる役割を果たしてくれるので、キッチンにとって必要不可欠なものだ。日本では、消防法、火災予防条例や建築基準法によると、レンジフードの高さは加熱器具からレンジフードの下っ端まで80cm~100cmぐらい離さないといけないとのこと。この高さは日本の一般家庭にとってはちょうどよいかもしれないが、中華キッチンにとってはちょっと物足りない。効率よく換気するために、中国ではたまに頭をぶつかっても65cm~75cmとレンジフードの高さを日本よりも低い位置にするのが一般的。

高さ65cm前後のレンジフード(出典:生活者データベースConsumer Life Panorama,CN_132)

さらに、中国のキッチンをよく観察すると、大抵換気用の窓がついていることがわかるだろう。今では強力なレンジフードが市販されているにもかかわらず、やはり窓がないと安心できないようだ。料理するときには、レンジフードをオンにすると同時に、窓も開けっ放しにする。このようにして、二重効果でいち早く換気したいからだ。

洗い場の使い方いろいろ

日本家庭の洗い場はシンクひとつに蛇口一個というのが一般的。それに対し、中国家庭の場合、ちょっとスペースに余裕があるとシンクと蛇口をひとつずつ増設することがよくある。メインのひとつはお皿や鍋の洗濯に使うが、もうひとつは野菜用。野菜用のシンクの使い方は主に2つ。ひとつは水浸し用。中国の消費者は農薬の残留を気にするので、調理の前に野菜をたっぷりの水に浸してからおこなう。もうひとつは水切り用。中国の家庭料理にはいろんな種類の野菜炒めがある。水をしっかり切らないと、油がはねて大変なことになってしまうという恐れがあるからだ。

また、今の若い者の間には少ないが、中国の中高年家庭の洗い場ではしばしば洗面用のゆおけみたいなものが見かける。昔は水を節約するために、野菜洗い後の水をゆおけにためて便器洗いに二重利用するためだが、まだ裕福になっていない時代の生活習慣がこのまま残ったのだ。

日本キッチンの洗い場(左)と中国キッチンの洗い場(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

-

執筆者プロフィール

ヤン イェン

日本在住の中国人リサーチャー、中国をメインに海外消費者生活実態を発信。最近はコロナ禍でStay Homeの毎日を過ごしている中、自炊の頻度が増えた。

-

編集者プロフィール

辰田 悠輔(たつだ ゆうすけ)

Global Market Surferのサイトづくりを担当。中国人消費者に行ったインタビューをきっかけに「食べ物の陰と陽」に目覚める。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP