【アジア各国のZ世代】フィリピンZ世代の好みの料理が国民性を表す~西洋料理vs日本料理~

- 公開日:2025/04/04

- 8800 Views

フィリピンZ世代は、食事を「大切にする」というよりも、生活の中で最も重要なものだと考えている。「昨日何を食べたか」「先週どこの新しいレストランに行ったか」など、日常的に食にまつわる会話が飛び交っており、食べることが娯楽であり楽しみなのだと感じられる。

「The Filipino Income Class」の緑の箇所、ミドルクラス(Upper Middle, Middle Middle)と呼ばれる中間層・中流層は、ある程度の収入があり、共働きの家庭も多く、平均して2〜3人の子どもがいる。住宅は、ローンで購入した家や賃貸アパートなどさまざま。仕事が忙しいため、平日の夜や休日に外食やデリバリーでの食事を楽しみにしている人が多い。

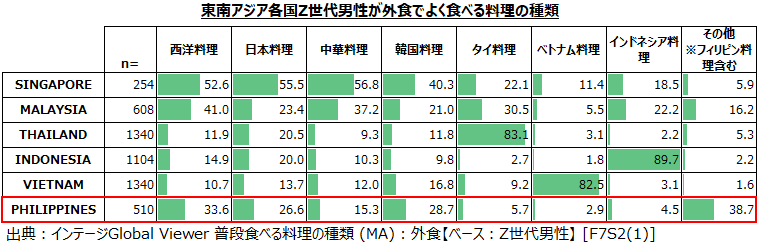

インテージが保有する生活者データベース「Global Viewer」によると、フィリピンZ世代男性が外食をする際に選ぶレストランは、「西洋料理(欧米の料理)」が34%とASEAN6か国中3番目、生活水準も考慮すると高い割合を占めている。一方、日本料理は27%とフィリピン、西洋、韓国料理に続き、4番目になる。確かに、フィリピンはアメリカの統治下にあった歴史もあり、その時代の生活習慣や食文化が現在も色濃く残っている。アジアの中でも最もアメリカの影響を受けている国のひとつと言っても過言ではない。

*Global Viewerとは

インテージがストックする11カ国(アジア・US)の生活者の様々な実態・意識に関するアンケートデータを用いて、ご課題に応じたレポートをご提供するサービス。

カバーしている項目は、各種商品・サービスカテゴリーに関する行動実態・意識、価値観・情報接触など400項目に及ぶ。

フィリピンは、英語圏といっていいほど日常的に英語を使って生活している。そのため、家族の中に海外で働いている人がいるのは当たり前で、国際的な生活を送っている。OFW(Overseas Foreign Worker)と呼ばれる海外出稼ぎはフィリピンの雇用の特徴でもあり、国内の就職難の影響もあって、アジアの中でも海外に働きに行く人が多い。働き先は、アジアではシンガポールや香港でハウスキーパーとして働くケースが多い一方で、英語圏のアメリカや欧州では看護師や一般職として働いているフィリピン人も多い。

そのような生活スタイルの影響で、フィリピンでは欧米の食事が自然に受け入れられており、マニラ首都圏には欧米のレストランチェーンが多く出店している。ファーストフードはもちろん、ファミリーで行けるレストランやコーヒーショップも日常的に利用されている。

(アメリカの大手ファミリーレストランのデニーズやテキサス・ロードハウスは、ランチやディナータイムには混雑している)

日本未上陸のアメリカ発のステーキレストランのテキサス・ロードハウスは、マニラ首都圏を中心に20店舗以上をフィリピンに出店しており、その他のチェーン店もショッピングモールなどに展開している。週末にはフィリピン人の家族連れが食事を楽しむ姿が見られる。

マクドナルドやKFC、シェーキーズなども数多くの店舗を展開しており、外食で西洋料理(欧米の料理)を選ぶ割合が高いというデータも、こうした背景を反映している。

デリバリーの充実

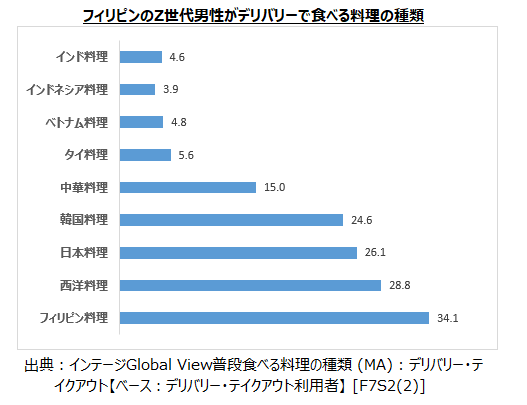

フィリピンの車渋滞は相変わらず改善されておらず、一日中ひどい状態が続いている。家族で外出しようにも、乗合タクシーのジープニーは暑く、排気ガスもひどい。電車は駅が高い場所にあるため使いづらく、車で出かけると渋滞に巻き込まれ、駐車場も空いていないなど、何かとストレスが多い。そこで多くの人が利用しているのが、テイクアウトやデリバリーだ。日本でいうウーバーイーツのような「グラブフード」「ララムーブ」「フードパンダ」などのアプリが便利で広く使われている。アプリで簡単に注文でき、配達料もバイクや自転車によるため手頃で、多くのZ世代に支持されている。提携しているレストランの種類も多く、忙しいときや天候が悪い日など、家にいながらにして食事を済ませる選択肢として定着している。

こうしたテイクアウトやデリバリーでもよく選ばれるのが「西洋料理」である。では、フィリピンでよく食べられている西洋料理とは何か。主なメニューとして、ハンバーガー(マクドナルド、バーガーキング)、サンドイッチ(サブウェイ)、フライドチキン(KFC)、バーベキューポーク、ピザ(シェーキーズ、ピザハット)、パスタ、サラダなどが挙げられる。これらはもはやフィリピンの国民食とも言えるほどに浸透している。これらの料理は大人から子どもまで大人気だ。

子どもの数が多いフィリピンでは、食事の選択において子どもの意見が大きな影響力を持つ。小さい頃から親しんだ味は、成長しても根強い人気があり、結果として「みんなに好かれる無難な選択肢」として自然に選ばれていく。フィリピンはアジアの中でも特に西洋料理(欧米の料理)が浸透している国だと言える。そのため、肥満が多いことも社会的な課題となっている*。

*https://asianews.network/report-warns-of-alarming-trend-in-philippines-world-obesity/

自炊による安定した家庭料理

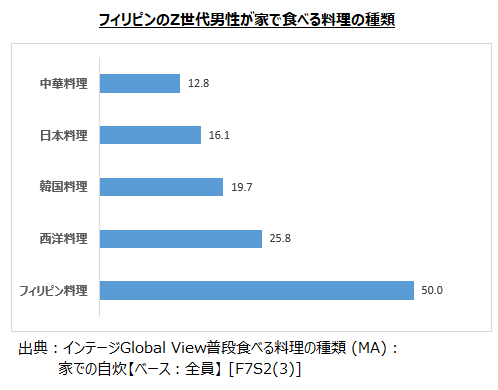

フィリピンでは自炊においてはフィリピン料理が圧倒的な割合を占める(50%)。

フィリピンZ世代は自国の料理に対する誇りが強く、「フィリピン料理が一番おいしい」と本気で思っている節がある。他国の料理に対しても自信満々な上から目線になることもあり、実際、家で食べる料理は圧倒的にフィリピン料理だ。代表的なメニューには、肉を醤油と酢で煮込んだアドボ、タマリンドで酸味を出したシニガン、魚のフライ、ココナッツで煮込んだ料理などがあり、いずれも白飯との相性が抜群だ。フィリピン人の食事で一番大切なのは白飯であり、おかずは白飯をおいしく食べるための“添え物”のような存在と言える。

このような食文化から、家で食べるのはフィリピン料理が基本となる。調味料や材料も特別なものを用意する必要がなく、家に常備しているもので作れる。さらに、住み込みのメイドがいる家庭が多く、メイドがこれらの料理を作ってくれるか、最低限下ごしらえまでしてくれるため、自然と家庭ではフィリピン料理になるのだ。

外食で「西洋料理」や「日本料理」の割合が高いのは、「外食=特別なこと」と捉えているからだろう。外食やテイクアウトの際に西洋料理(欧米の料理)が選ばれる一方で、「その他の料理」が多いのも興味深い。これも、家庭では作らないような郷土料理や特別なフィリピン料理を楽しんでいるのだと考えられる。

フィリピンは7000以上の島からなるため、地域ごとに料理が異なる。自分の出身地以外のフィリピン料理を味わうという点でも、外食やデリバリーは魅力的な選択肢となっている。

また、フィリピンはかつてスペインやアメリカの統治下にあり、他国の文化を受け入れる柔軟さがある。新しいものをすぐに取り入れる“ミーハー気質”もあるので、和食に関しても、まだまだ浸透する余地が大きいと感じる。

関連記事

【アジア各国のZ世代】タイ編:若い女性に支持されるヘアケア商品&プロテイン入りミルク

【アジア各国のZ世代】タイ編:Z世代が求める働き方 若い女性による起業に注目

【アジア各国のZ世代】健康と環境意識の高いベトナムZ世代~注目されている「ヴィーガンコスメ」~

【アジア各国のZ世代】ベトナム編:Z世代女性に人気な飲料 ~日本発祥との融合~

【アジア各国のZ世代】「いい香り」を大切にするフィリピンZ世代

関連記事:海外Z世代の特徴を把握:価値観と衣食住から見る国別トレンド(シンガポール、香港、韓国、台湾、中国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)

大型生活者データベースを用いて各国Z世代の特徴やトレンドを把握し、まとめ記事として紹介しています。

他国のZ世代についてもご覧になれます。

対象国:シンガポール、香港、韓国、台湾、中国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン

-

執筆者プロフィール

TNCライフスタイル・リサーチャー

フィリピン人の夫とマニラ首都圏で生活。揚げ物や肉料理が最近辛くなってきて、出汁とか、蒸し料理が食べたくなったことで年齢を感じる。体は正直。

-

編集者プロフィール

チュウ フォンタット

日本在住14年目マレーシア人リサーチャー。Global Market Surferのサイト作りを担当。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP