2025年版|中国のリアルな暮らしとは?マーケターが押さえるべき日常生活習慣と今のトレンド

- 公開日:2025/11/17

- 更新日:2026/02/26

- 6155 Views

「中国市場に進出したいが、現地生活者の実態が見えない」と感じているマーケターの方も多いのではないでしょうか。マーケティング成功のためには、数字や統計だけでは読み解けない、生活者の価値観や行動の背景を理解することが大切です。

本記事では、インテージの海外生活者ビジュアルデータベース「Consumer Life Panorama(通称:CLP)」に搭載されている実際の家庭のビジュアルデータをもとに、中国の住まいや食文化、生活習慣、衛生意識などを詳しく紹介します。

生活者のリアルな日常を多角的に理解することで、現地に根差したマーケティング戦略を立てるためのヒントをお届けします。

目次

1.はじめに

(1)人口統計

(2)平均世帯人数

(3)1人当たり家計可処分所得(年間)

(4)気候情報

2.【住まい編】日本と違う、中国の住環境と価値観

(1)都市部の住宅事情:意外と広くない?間取りと特徴

(2)空間を最大限に活用する工夫

(3)ただし、キッチンは空間活用と関係ない?

(4)リビングに冷蔵庫が置いてある?そして玄関についても日本と考え方が違う

(5)中国家庭だから中国家電だけが使われているわけではない?

3.【生活編】住宅環境が違う中国だから、当然その中の生活も違う

(1)温かいお茶ではなく白湯を飲む?

(2)酸味を取り入れている中国生活者

(3)中国と日本の衛生意識の違い

(4)室内空気室にこだわる中国生活者

(5)デンタルケア事情

(6)空間ごとに違う床材が使われているが故の掃除方法

(7)中国生活者の睡眠事情

4.【マーケティング視点で観察】中国の暮らしから読み解くビジネスチャンス

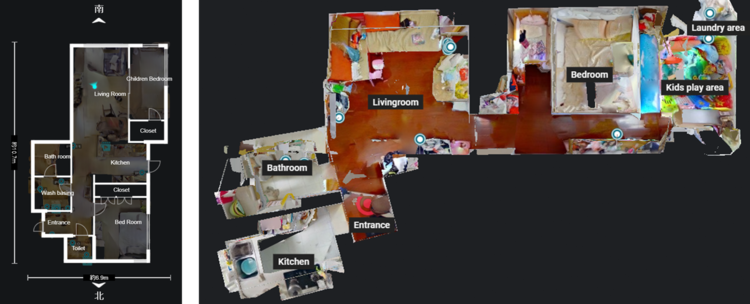

Consumer Life Panoramaとは

世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者の理解に役立つ。

本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、

・海外生活者の属性別の違いを比較する

・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する

・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する

等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

1.はじめに

最初に、中国家庭の1人当たり可処分所得や家族構成など、生活者のさまざまな「平均値」を紹介します。

市場調査を進めるうえでまず押さえておきたいのは、中国の暮らしに関する基本的な指標です。日本の一般的な生活と比較しながら、その違いを理解しておくことで、データの読み解き方や市場の見え方が大きく変わります。

ここでは、中国生活者の暮らしに関する平均値を具体的に見ていきます。

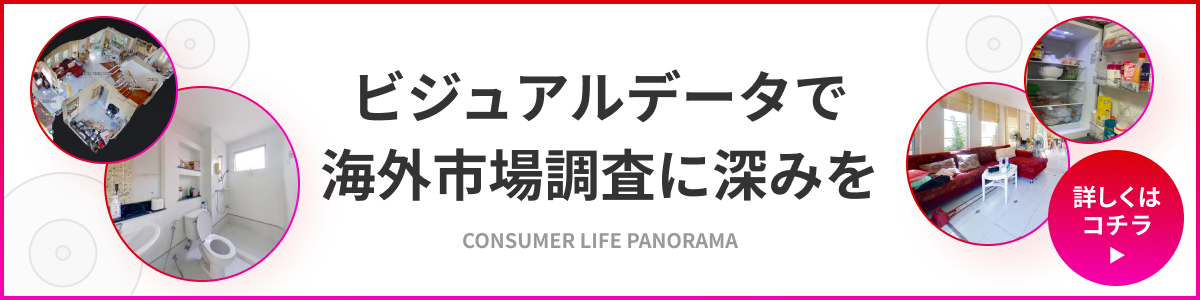

(1)人口統計

高齢化が進む日本に比べると、中国は全体として平均年齢が日本より若い傾向にあります。

20〜50代の割合が特に高く、働き盛り世代が人口の中心を占めています。つまり、中国はまだ生産年齢人口が多く、若年層も一定数存在する社会構造であり、消費やトレンド形成の主役もこの層に集中していると考えられます。

性別・年代別の構成比の具体的な数値については、こちらのデータをご覧ください。

性年代別人口・人口構成比(10歳刻み)_中国 https://www.global-market-surfer.com/market/detail/19

(2)平均世帯人数

核家族化や単身世帯の増加が進む日本では、平均世帯人数が2.33人となっています。これに対し、中国の平均世帯人数は3.38人で、日本よりも1世帯あたりの居住人数が多い傾向にあります。

中国以外の東アジア・東南アジアを含む14カ国の2021年および2022年の数値はこちらをご覧ください。

(3)1人当たり家計可処分所得(年間)

日本の年間1人当たり家計可処分所得は約385万円(2022年)であるのに対し、中国は約83万円(2023年、39,218元)です。

単純比較では、日本は中国の約4倍の可処分所得を持つ計算になりますが、この数値には所得水準の低い農村部も含まれています。

都市部に限定すると両国の差はやや縮まるものの、依然として日本のほうが1人当たりの可処分所得は高い状況です。

1人当たり家計可処分所得_9ヵ国 https://www.global-market-surfer.com/market/detail/549/

(4)気候情報

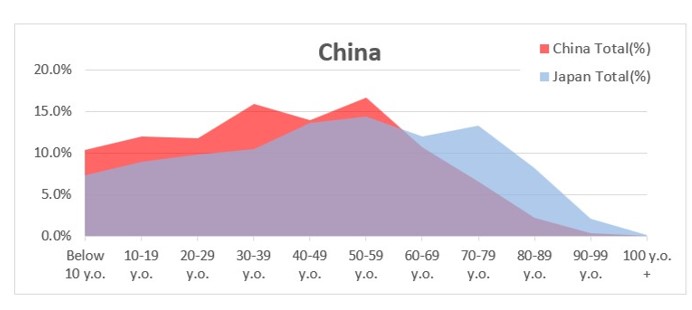

こちらでは、上海および北京と東京を比較した気候情報を解説します。

▼上海vs東京

上海は4〜8月の降水量が東京より多い一方で、4~5月および9〜12月は東京より少ない傾向にあります。気温面では、夏の最高気温は東京のほうが高いものの、年間を通じて上海のほうが最低気温が高く、冬でも比較的温暖です。

全体的に見ると、上海の気候は東京とよく似ており、季節の移り変わりも日本人にとってなじみやすいといえます。

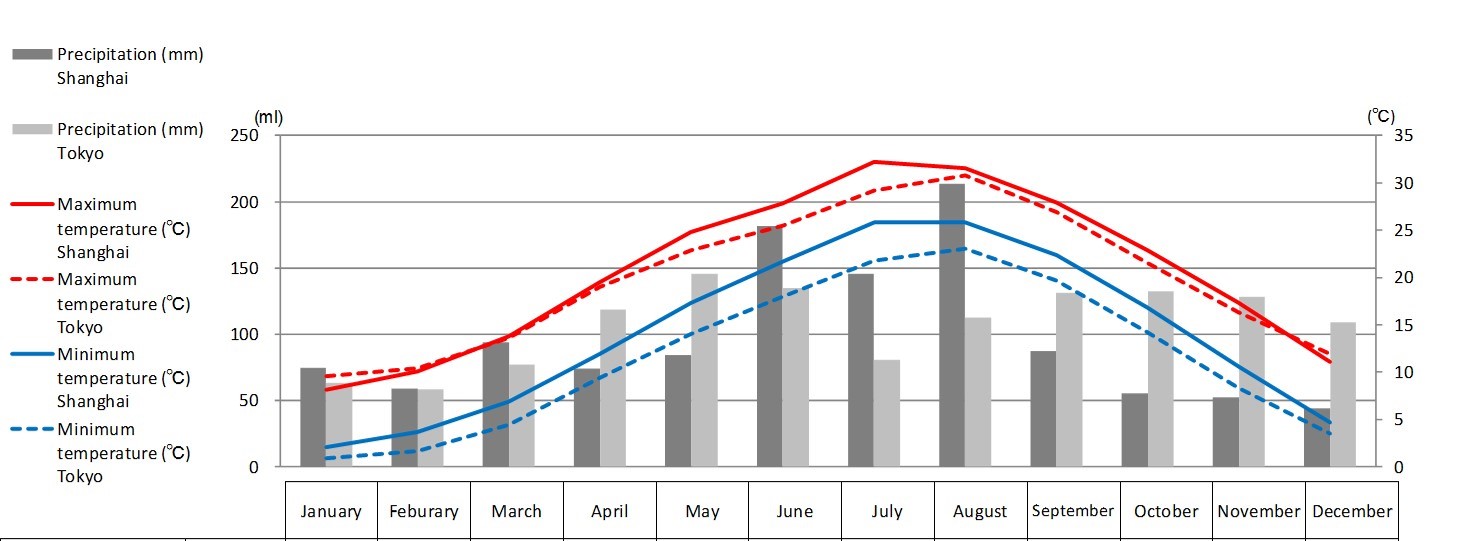

▼北京vs東京

北京の気温は、冬は東京よりも寒く、夏は東京と同程度かやや高い傾向にあります。

ただし、大陸性気候に属するため湿度が低く、東京のような蒸し暑さは感じにくいといわれています。また、7〜8月の夏季には東京より降水量が多くなる傾向があります。

上海・北京それぞれの湿度や降水量など、他の気象情報の詳細はこちらをご確認ください。

2.【住まい編】日本と違う、中国の住環境と価値観

中国市場を理解するうえで、「住環境」の違いと価値観を理解することは欠かせない要素です。住宅には、人々のライフスタイルや消費行動、さらには社会的ステータスが反映されます。

経済発展とともに中国の住環境は大きく変化し、不動産価格の高騰、都市と地方の格差、そしてZ世代を中心とした新しい価値観が複雑に交錯しています。「どのような家に住みたいか」という意識は、「どのような商品やサービスを求めるか」にも直結します。

この章では、現代中国のリアルな住環境をひも解き、そこから見えてくるマーケティングの示唆を探ります。

(1)都市部の住宅事情:意外と広くない?間取りと特徴

中国は国土が広大なため、「中国の富裕層=広くて豪華な家」というイメージを持たれがちですが、上海・北京・深圳といった一級都市で暮らす多くの一般家庭の実情は異なります。

都市部では住宅価格の高騰が日本以上に深刻であり、若者やファミリー層が限られた予算の中で理想的な住まいを確保するのは容易ではありません。その結果、日本の都市部と同様に、一人当たりの居住面積は決して広くないのが現状です。

住宅の内部構造にも特徴があります。日本では浴室・洗面所・トイレがそれぞれ独立しているのが一般的ですが、中国ではシャワールーム・洗面台・トイレはガラス扉などで簡易的に仕切られ、ひとつの空間にまとめられているケースが多く見られます。

また、日本では入浴の習慣が根強く、狭い住宅でも浴槽が設けられていますが、中国ではシャワーのみの設計が主流で、広い別荘や高級ホテル以外では浴槽はほとんど見られません。

中国のシャワーだけの風呂場(左)、日本の浴槽付き風呂場(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

上記左の写真のように、中国の多くの家庭の浴室はシャワー、洗面台、トイレが同じ空間に配置されています。そのため、シャワーを使うたびに洗面台やトイレ周りの物が濡れてしまうという悩みを抱える家庭も少なくありません。

また、日本ではシャワー室に換気扇を設置するのが一般的ですが、中国ではまだ換気設備が整っていない家庭も多く見られます。

シャワーと洗面台、トイレが同じ空間にある成都のバスルーム(左:CN_82, 右:CN_84)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

入浴に対する考え方にも違いがあります。中国では「体を清潔にすること」が主な目的ですが、日本では清潔に保つことに加えて「湯に浸かってリラックスする」ことも重視されます。

中国では浴室とトイレが同じ空間にまとめられる設計が多く、日本人とは価値観のギャップがあります。なぜお風呂とトイレが一緒なのか、掃除はどうしているのか、現地ならではの水回り事情について、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶︎ 関連記事:【中国:地球の暮らし方】風呂場とトイレが意外と広くない中国家庭

(2)空間を最大限に活用する工夫

限られた空間という制約の中で、中国の生活者はあらゆるスペースを有効活用しています。その代表例がバルコニーです。

日本ではバルコニーは共用部分とされ、開放的な造りで居住面積には含まれず、自由に改修することも制限されています。一方で中国では、バルコニーは私有部分として扱われ、居住面積に含まれます。そのためどのように使うかは住む人の自由であり、多くの住宅ではバルコニー自体が屋内空間として設計されています。結果として、バルコニーは収納や洗濯、作業スペースなど、多目的に活用されることが一般的です。

日本(左)と中国(右)マンションの典型的なバルコニー

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

中国では、寝室に隣接するバルコニーがある場合、バルコニーと寝室を隔てるドアや壁を取り外し、ひとつの空間として使う家庭が多く見られます。バルコニー側に大きなワードローブを設置して収納を拡張するケースも少なくありません。

また、バルコニーがリビング・ダイニングに面している場合は、空間を一体化させることでより広々としたくつろぎの場として活用することが可能です。さらに、植物や洗濯機を置くなど、多機能なスペースとして利用される場合も多く見られます。

屋内型バルコニーであれば、日当たりが良い上に天候に左右されず洗濯物を干せる点も大きなメリットとなっています。

寝室と一体化し、洗濯機のあるバルコニー

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

日本のバルコニーにはエアコンの室外機が設置されていることが多いですが、中国ではどうしているのでしょうか。中国流のバルコニー活用術については、こちらの記事で紹介しています。

(3)ただし、キッチンは空間活用と関係ない?

限られた空間を上手に工夫して活用する中国生活者ですが、キッチンに関しては少し事情が異なります。

日本では対面型キッチンが主流になりつつありますが、中国では広さを犠牲にしてでも独立型キッチンを選ぶ家庭が多いのが特徴です。

その背景には、中華料理ならではの調理スタイルがあります。炒め物や揚げ物を日常的に行うため、油や煙、蒸気、臭いが発生しやすく、キッチン周りが汚れやすいのです。

こうした理由から、他の生活空間に影響を与えない「独立したキッチン空間」が重視されています。

キッチンとダイニングが一体となった日本のオープンキッチン(左)

中国家庭の独立型キッチン(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

さらに、キッチンの洗い場(流し台)にも違いが見られます。日本ではシンクと蛇口が1つずつの構成が一般的ですが、中国ではシンクと蛇口を2つ設置する家庭も多くあります。

その理由として、一方は皿や鍋を洗うため、もう一方は野菜を洗うために使い分ける習慣があるためです。中国では農薬残留を気にして野菜をしっかり水に浸して洗うことが多く、また中華料理では野菜の水切りが重要な工程となるためにこのような設計が重視されています。

日本キッチンの洗い場(左)と中国キッチンの洗い場(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

調理中の油、煙、蒸気や臭いといった悩みが発生しやすい中国のキッチンでは、換気が大きな課題です。中国のキッチンではどのような対策を行っているのか、こちらの記事で紹介します。

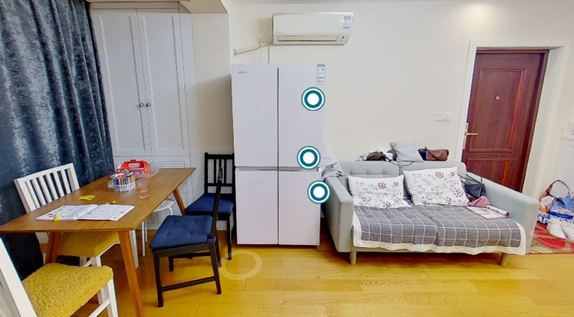

(4)リビングに冷蔵庫が置いてある?そして玄関についても日本と考え方が違う

広さを確保するよりも独立型キッチンを選ぶ家庭が多い中国では、冷蔵庫がキッチンから追い出され、リビング・ダイニングに置かれることが一般的です。

一見すると不便に思えますが、家族が最も集まる空間に冷蔵庫があることで、全員がそれぞれの目的に合わせて食品や飲み物を取りやすいという利点もあります。

リビング・ダイニングに置かれる冷蔵庫

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

ちなみに、リビングとつながる家の入口である玄関にも違いが見られます。

日本では、玄関から廊下を通ってリビング・ダイニングへ入る設計が一般的で、外部から生活空間が直接見えないようプライバシーに配慮されています。

一方、中国のやや古めの住宅に多く見られるのが、玄関がリビングと直結していたり、そもそも玄関スペースが明確に区切られていなかったりする構造です。入口から室内が見えやすい造りのため、プライバシーよりも生活動線やスペース効率が優先されている傾向があります。

日本(左)と中国(右)マンションの典型的なレイアウト

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

また、日本では古くから家に上がる際に靴を脱ぐ習慣があるため、多くの住宅で玄関に段差が設けられ、シューズボックスも標準的に設置されています。一方、中国では来客も含めて靴のまま室内に入るのが一般的です。そのため玄関に段差がないケースが多く、玄関スペース自体も重視されてきませんでした。

しかし都市化が進みマンション住まいが増えるにつれて、室内では靴を脱ぐ習慣が徐々に広まりつつあります。これにより、靴の収納が新たな課題として浮上しています。靴を脱ぐようになった中国の生活者がどのように収納を工夫しているのかについて、こちらの記事で詳しく紹介しています。

▶︎ 関連記事:【中国:地球の暮らし方】中国家庭のリビング使用実態は玄関と冷蔵庫からわかる!

▶︎ 関連記事:【中国:地球の暮らし方】プライバシーと収納の考え方

(5)中国家庭だから中国家電だけが使われているわけではない?

中国には大手家電メーカーが多く存在するため、中国家庭の家電は中国製が大半だと予想されるかもしれません。しかし、実際にはそうとは限りません。

特に高所得層では、ドイツ製や日本製などの海外ブランド家電を選ぶ家庭も多く見られます。

冷蔵庫(上)と洗濯機(下)ブランドの国籍一覧

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

もちろん、中国ブランドが強い存在であることは変わりません。その背景には、特定の分野で独自の強みを構築している点にあります。

① 生活者のライフスタイル変化を素早く捉え、製品に反映している

たとえば、西洋式の調理が普及しはじめたことに合わせ、ガスに頼らず安全性と手入れのしやすさを重視したIHコンロを展開しています。

IHコンロ(CN_28)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

② 中国特有の生活習慣に適合した製品を開発している

中国では子どもの服を消毒する習慣があるため、中国ブランドでは「子ども服専用の小型洗濯機」を発売するなど、ニーズに寄り添った製品設計を行っています。

CN_54のコーヒーマシン(左)と子供の服用の小型洗濯機(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

③ AIやIoT技術を積極的に導入し、手頃な価格で提供している

スマートスピーカーはBAT(Baidu・Alibaba・Tencent)だけでなく、XiaomiやHuaweiも参入しており、特にXiaomiは幅広いスマート家電を展開し、生態圏を形成しています。

スマートスピーカー(左:CN_28, 中:CN_30)とロボット掃除機(右:CN_54)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

中国ならではの家電として、子ども向けに豆乳も作れる「Onecup」のコーヒーマシンなどがあります。詳しくは下記の記事でご紹介しています。

3.【生活編】住宅環境が違う中国だから、当然その中の生活も違う

中国都市部の生活者は、食・衛生・住環境に独自の工夫を凝らしています。飲み物や食習慣の特徴、歯や室内空気のケア、床掃除や睡眠まで、日々の暮らしに関するこだわりは多岐にわたります。ここからは、お湯や酸味の摂取、衛生意識、空間ごとの掃除法、デンタルケア、睡眠習慣など、生活のさまざまな側面を現地生活者の実態とともに紹介します。

(1)温かいお茶ではなく白湯を飲む?

水分補給は人にとって不可欠ですが、日本のレストランでは氷入りの水(お冷)が提供されるのに対し、中国では熱いお茶が出てくることが一般的です。これは、温かくもてなすという気持ちの表れであり、加えて中国には「お湯」への強いこだわりがあります。

中医の陰陽調和の考え方では、お湯を飲むことは「温陽」の効果があり、体を温め病気を防ぐとされてきました。また、1950年代には政府主導で「沸かした水を飲む」運動が全国的に浸透し、習慣として定着しています。

そのため、中国の家庭では保温機能付きの電気ケトルがほぼ必需品となり、多くの人は外出時もステンレス製の水筒を携帯しています。日本ブランドの魔法瓶は品質の高さから特に人気があります。

湯沸かし器(左)、ケトル(中)と魔法瓶(右)を設置する中国住宅

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

中国生活者がお湯を沸かすときに使うもの、持ち歩き時に使うアイテムなど、詳しくはこちらの記事でご紹介しています。

▶︎ 関連記事:【中国:地球の暮らし方】中国人は水よりお湯を好む理由

(2)酸味を取り入れている中国生活者

中国では古くから酢を使う文化が根付いており、「柴・米・油・塩・醤・酢・茶」は生活に欠かせない七つの必需品とされるほど、日常に深く浸透しています。また、中国は養生の考え方を重視する国で、漢方では酢に体の湿気を取り、調子を整える効果があるとされています。

日本では米酢が一般的ですが、中国では米酢・白酢・香酢・陳酢など多様な種類があり、料理に応じて使い分けるのが特徴です。そのため、中国の家庭のキッチンには、必ず何種類かの酢が常備されています。

中国のキッチンに必ず収納されているお酢(左:CN_82, 右:CN_94)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

中国では4大名酢と言われる江蘇省の「鎮江香酢」、山西省の「山西老陳酢」、四川省の「保寧酢」と福建省の「永春老酢」があり、古くから酢は住民の食と切り離せない存在です。こちらの記事ではそれぞれの酢の違いや活用方法などをご紹介しています。

▶︎ 関連記事:【中国・ベトナム:地球の暮らし方】おいしい酸味の秘訣とは

(3)中国と日本の衛生意識の違い

日本人の衛生意識が高いことは世界的にも知られていますが、実は現在の中国でも衛生意識が徐々に浸透してきています。ここでは、衣食住における衛生面での配慮についてご紹介します。

子どもがいる家庭では、大人が外でさまざまな菌やウイルスに触れ、それを家に持ち込むことで子どもに感染するリスクがあります。そのため、服の扱いにも工夫が見られます。家庭によっては、洗濯機を大人用と子ども用の2台用意したり、服を分けて洗濯したり、さらに消毒液に浸してから洗うケースもあります。

上海の富裕層の中には、バスルームを大人用と子ども用に分けて2つ設置している家庭もあります。中国ではシャワーを浴びる場所で脱衣するため、衣服に付着した菌が子どもの健康に影響するのを防ぐ配慮を行っているのです。

大人用のバスルーム(左)と子供用のバスルーム(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

衣食住における衛生意識に加えて、日常の衛生習慣として手洗いや消毒も重視されています。都市部の中国では、帰宅後や食事前に手を洗うことが一般的な習慣として定着してきています。

こうした中国の生活者が衛生のために実際に行っている行動については、こちらの記事で紹介します。

▶︎ 関連記事:【中国:地球の暮らし方】中国人の衛生意識

(4)室内空気室にこだわる中国生活者

PM2.5などの大気汚染が一般消費者の関心を集めるようになってから、室内の空気質改善の重要性も高まっています。中国の住宅で室内の空気質に影響を与える要素は大きく4つあります。

①キッチンやダイニングの油煙

②室内のPM2.5

③湿気

④壁の塗料や家具から発生するホルムアルデヒド

①と③は換気によって改善できます。一方、バスルームでは乾湿分離ができない造りだと換気が難しいため、日本のように浴室乾燥と暖房を一体化した設備が採用されるようになっています。

②は窓を開けるだけでは改善できないため、空気清浄機を導入する家庭が増えています。

④に関しては有効な対策法がなく、内装後2~3か月間は窓を開けて換気し、安全レベルまで下がってから入居するのが現状です。

浴室換気設備のある中国のバスルーム(CN_88)と寝室に設置されている空気清浄器 (CN_84)

出典:Consumer Life Panorama

▶︎関連記事:【中国:地球の暮らし方】室内空気質へのこだわり

(5)デンタルケア事情

中国では歯の健康のため、1989年から毎年9月20日を「全国愛歯の日」と定め、デンタルケアに関する知識の普及に力を入れています。

歯磨きについては、外資系ブランドが「美白(ホワイトニング)」を主訴求ポイントとする一方で、国産ブランドは「草本」「中草薬(漢方成分)」を主軸にしています。生活者の傾向としては、歯磨きでは美白を重視する人が多いようです。

日本では電動歯ブラシの普及率が先進国の中で低いと言われていますが、中国ではまだ普及段階にあり、日本より低いのは自然なことです。ただし、意識の高い上海の高収入世帯ではすでに電動歯ブラシを使用しており、さらに衛生面を考慮して、手磨き用の歯ブラシを壁掛けにしてほこり防止カバーをかけるケースも見られます。

上海の家庭にある電動歯ブラシ(左:CN_113)とほこり防止カバー(右:CN_58)

(出典:生活者データベースConsumer Life Panorama)

中国人のデンタルケア行動や意識に関する定量データはこちらの記事で紹介しています。

▶︎関連記事:【中国:地球の暮らし方】中国消費者のデンタルケア事情

(6)空間ごとに違う床材が使われているが故の掃除方法

中国の住宅では、空間ごとに異なる床材が使われています。特にリビングとキッチンの床材は日本と異なる傾向があります。日本(主にマンション)ではフローリングが多いですが、中国では大理石やタイルを好む家庭と、フローリング派に分かれています。独立キッチンを好む中国では、中華料理の調理法の特徴もあり、はねた油を掃除しやすい大理石やタイルが選ばれることが多いです。

中国では床掃除は単にほこりやゴミを取り除くだけではありません。清掃用具としてほうきや掃除機に加え、モップやフロアワイパーも併用されます。家庭によって順番は異なりますが、一般的には、まずほうきや掃除機でほこりやゴミを取り、次に濡れたモップで床を拭き、最後に乾いたモップで仕上げます。中国人にとって、床のべたつきや油汚れはほうきや掃除機だけでは除去できないため、モップでの拭き掃除が重要とされています。

複数の掃除用具を使用する中国生活者ですが、それらをどのように収納しているのでしょうか。掃除事情とあわせて、収納法についても解説します。

▶︎関連記事:【中国:地球の暮らし方】中国住宅の住環境と掃除事情

(7)中国生活者の睡眠事情

人生の約3分の1を占める睡眠ですが、中国・大都市の30代前後の働く世代では睡眠の質に課題があります。その一因として寝室環境があり、かつてはテレビを置く家庭が多かったものの、スマホ普及に伴いテレビは減少しました。代わりに就寝前にスマホを確認する習慣が増え、ベッド両脇に充電用コンセントを設置する家庭も増えています。

夜9時以降のスケジュール(左、CN_85,CN_55)とベッドの近くにあるコンセント(右、CN_111)

出典:Consumer Life Panorama

中国の住まいでは、睡眠の質を上げる目的で空気清浄機を設置したり、遮光性カーテンを設置したりといった工夫が行われています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

▶︎関連記事:【中国:地球の暮らし方】寝室から見るライフスタイルの変化

4.【マーケティング視点で観察】中国の暮らしから読み解くビジネスチャンス

これまで見てきたように、同じ東アジアの国同士でも、日本と中国には生活空間の使い方や習慣に多くの違いがあることが分かります。一つひとつの違いとその背景を把握することが、中国進出で成功する鍵となるでしょう。

たとえば、国土は広くても住宅がそれほど広くない中国では、省スペースで収納しやすい製品のニーズがあります。また、日本とは異なる生活習慣をふまえ、子どものために徹底的に消毒する親向けの小型洗濯機なども生まれています。

日本にいながら中国の生活者を詳細に把握することは時間とコストがかかります。以下のようなストックデータの活用もぜひご検討ください。

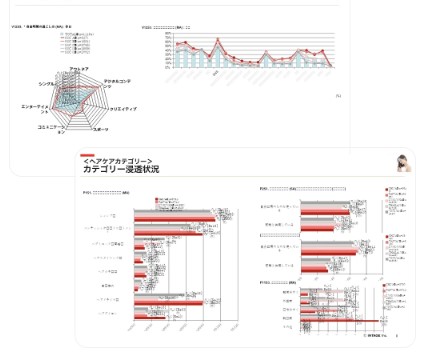

Global Viewerとは

インテージがストックする11カ国(アジア・US)の生活者の様々な実態・意識に関するアンケートデータを用いて、ご課題に応じたレポートをご提供するサービス。

カバーしている項目は、各種商品・サービスカテゴリーに関する行動実態・意識、価値観・情報接触など400項目に及ぶ。

-

編集者プロフィール

チュウ フォンタット

日本在住14年目マレーシア人リサーチャー。ASEAN各国の調査を多く担当しています。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP