【中国:地球の暮らし方】室内空気質へのこだわり

- 公開日:2023/07/28

- 更新日:2025/09/11

- 5156 Views

中国のEV編 (https://www.global-market-surfer.com/pickup/detail/386)では、中国政府がEV化に舵を切った理由の一つに、大気汚染という環境課題が深刻化している背景があるとご紹介した。実は大気汚染の話題が一般消費者に重視されるようになってから、室内 の空気質の改善の重要性も認識されてきている。今回は、Consumer Life Panoramaに登録されている生活者をご紹介しながら、中国の生活者の自宅の室内空間の空気質への悩みと、質の向上のための工夫について解説をしていきたい。

家庭内の空気質に影響する要因

10年前頃から、中国ではPM2.5による大気汚染をきっかけに、空気質の改善が注目されるようになっている。国は、石炭の代替としてクリーンエネルギーの普及や、従来のガソリン車からEVへの方向転換などで施策を打っている。一方で、生活者の間でも、家庭内の空気質の向上を重視するようになってきている。

一般的には、中国の生活者にとって、家庭内の空気質に影響する要素は大きく4つある。

1つ目はキッチンとダイニング空間の空気質に最も影響を与える油煙。中華料理は、ガスコンロで鉄鍋を使って強い火力で加熱したうえで、油を大量に入れて、高温を保ちながら食材を炒めるとおいしい。そのため、日本や欧米の調理方法よりも油煙が出やすい。その結果、キッチンの壁や床がべたつくだけでなく、長年調理台に立つ主婦・主夫にとっては健康にも悪影響を与えるリスクがある。

2つ目は室内のPM2.5。外に出るときにはマスクを着けるなどで防ぐことができるが、室内の場合はずっとマスクをつけるわけにはいかないので、別の方法で防ぐ必要がある。特にPM2.5が社会問題になってから、生活者たちも室内の空気の浄化を意識し始めている。空気の浄化は、PM2.5だけでなく、近年、特に新型コロナが流行してからはウイルス対策としても重視されている。エリア別では、特に中国北部、冬の間集中的に石炭を使って熱供給をする 地域では重視されている。(集中暖房についての詳細はこちら(https://www.global-market-surfer.com/pickup/detail/200)の記事参照)。

3つ目は湿気。特に古い住宅の場合、中国のバスルームはシャワーと洗面台、トイレが同じ空間にあるパターンが多く、仕切りさえないことも多い。特に梅雨がある中国南部では湿気がたまりやすい。さらにバスルームに洗濯機を置く家庭もあるので、このような環境は洗濯機の故障を招く可能性もある。

4つ目は壁の塗料や家具から出るホルムアルデヒド。中国はスケルトンのまま不動産を購入して、自分で内装を作ることが一般的。壁の塗料やオーダーメイドの家具などはホルムアルデヒドを出すので、一般的には内装完了した直後に入居することはできない。ホルムアルデヒドの濃度がある程度下がらないと、生活者にとっては致命的なので、それもまた生活者に重要視されているものである。

スケルトンのまま引き渡される部屋(CN_96)

出典:Consumer Life Panoram

Consumer Life Panoramaとは

世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者の理解に役立つ。

本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、

・海外生活者の属性別の違いを比較する

・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する

・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する

等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

空気質改善のための対策と悩み

ここまで、主に空気質を影響する4つの要素について紹介した。ここからは、それぞれどのように対策をとり、どんな悩みを持っているのかについてご説明する。

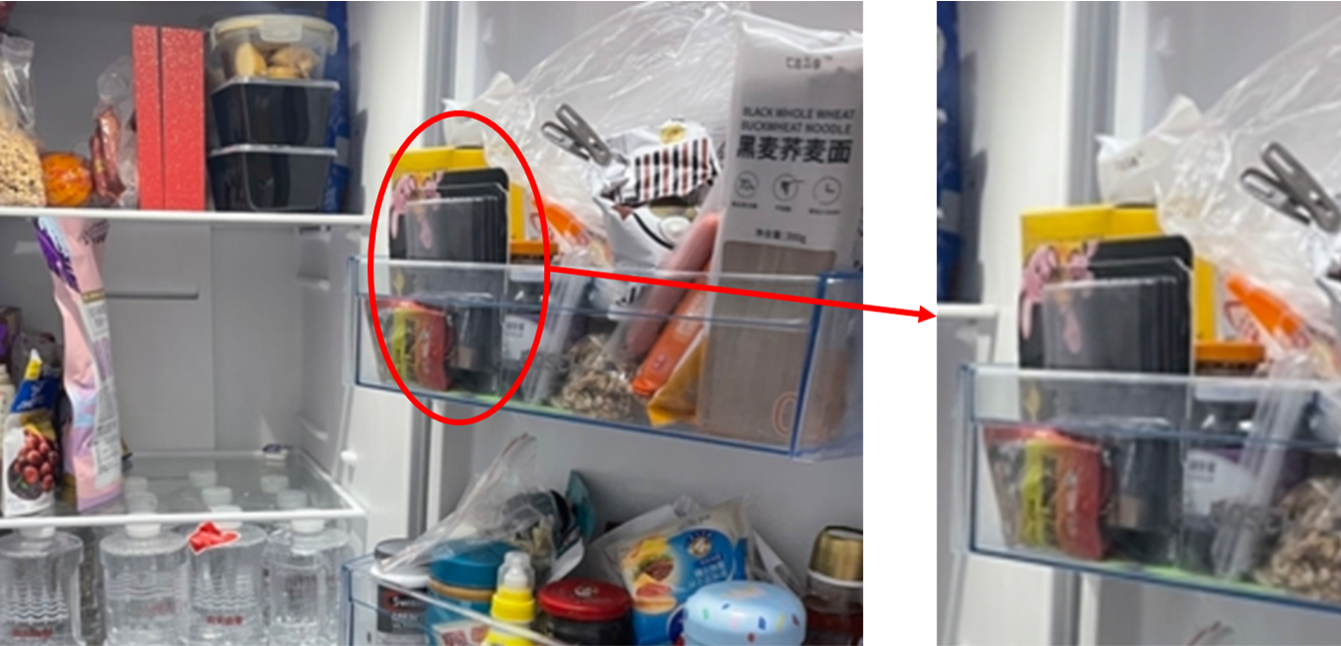

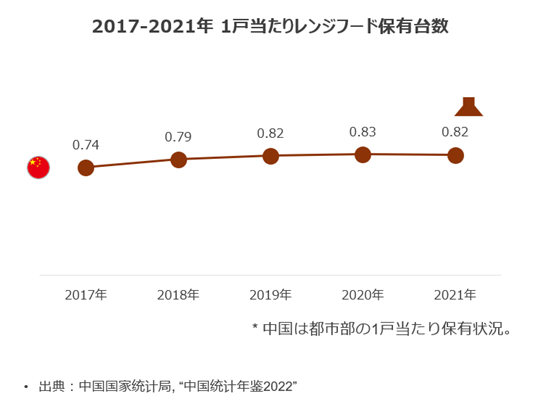

まず、油煙と湿気に関しては主に換気をよくすることで解決する。キッチンの場合は主にレンジフードとキッチンに設置する窓による換気で対応している。2021年の中国統計局のデータによると、1戸当たりのレンジフード保有台数が0.82で、ほぼ1戸に一台程度は設置していることになる。また、中国では多くのキッチンはドアが付いた 独立空間で窓が付いているので、調理中や調理後は、キッチンの窓を開けっぱなしにして換気する。

1戸当たりレンジフード保有台数

出典:中国国家統計局の統計年鑑データより筆者作成

一方で、換気は、特に乾湿分離ができていないバスルームだとなかなか解決が難しいため、近年の動きとしてまずは部屋を何らかの形で乾湿分離させるという傾向がある。また、今まではシャワーするときの防寒対策として、浴室暖房をつける家庭もあったが、近年は日本のように浴室換気と暖房を一体化したものが使われるようになってきている。

また、室内のPM2.5はそもそも室外からくるものなので、窓を開けて換気するだけでは解決できない。そのため、空気清浄器を購入して、リビングや寝室に置くことが多い。冬の間、集中暖房を利用する中国北部では、石炭を大量に使うため汚染物質が出てPM2.5の被害もひどいため、特に子供やお年寄りのいる家庭は、彼らの部屋に設置することもある。また、四川省の成都も近年PM2.5の被害がかなり報道されているが、そこには成都の急速な経済発展と同時に、盆地に位置するため工業による有害物質がなかなか外に出ていかないという背景がある。成都でも空気清浄器のニーズがあると考えられる。

浴室換気設備のある中国のバスルーム(CN_88)と寝室に設置されている空気清浄器 (CN_84)

出典:Consumer Life Panorama

最後は、ホルムアルデヒドだが、これに対しては現状よい対策法がなく、基本的には内装ができてから2~3ヶ月ほど窓を開けて換気し、濃度が安全レベルまで下がってから入居するしかない。また、ホルムアルデヒドの放散量は温度が上昇すると増加するともいわれるので、夏までに内装工事を完了させ家具も搬入し、夏の間にホルムアルデヒドをある程度発散させてから入居する家庭もいるそうだ。

-

執筆者プロフィール

ヤン・イェン

日本在住の中国人リサーチャー、中国をメインに海外消費者生活実態を発信。新しい棚を買うと、引き出しにホルムアルデヒド除去シートを一枚入れるのが習慣になっている。

-

編集者プロフィール

高浜 理沙

Global Market Surferのサイトづくりを担当。子どもが生まれてから空気清浄機を購入し使ってはいるものの、どうしても、空気清浄機を稼働させるよりも窓を2つ以上開けて換気をするほうが、空気が入れ替わって換気がよりよくされていると感じてしまう。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP