【アジア各国のZ世代】台湾編:Z世代の価値観を反映した人気のインスタントラーメンとクッキー

- 公開日:2025/08/13

- 更新日:2025/08/13

- 5945 Views

コロナ禍以降も順調に経済発展を続けている台湾。近年では熊本県に台湾の半導体メーカーが工場を設立するなど、日本経済にも大きな影響を及ぼしている。そんな台湾で、忙しい毎日を送るZ世代の定番食となっているのが、インスタントラーメンである。

統一グループの調査によると、台湾のインスタントラーメン市場規模は年間約140億元(約660億円)にのぼり、年間で約9億個が消費されている。世代を問わず人気の食品であり、台湾人1人あたり年間40袋を食べている計算になる。

(参考:https://meet.bnext.com.tw/blog/view/18643?)

台湾にインスタントラーメンが初めて登場したのは1967年。日本よりも約10年遅れての登場で、日本の日清食品と台湾の企業が共同開発した「生力麵(シェンリーミェン)」がその始まりである。当初は日本式の味付けが主流で、台湾人の嗜好には合わなかったものの、各メーカーが台湾人に馴染みのある「擔擔麵(たんたんめん)」や「肉燥麵(肉そぼろ麺)」などの風味を取り入れることで徐々に浸透していった。

また、台湾におけるインスタントラーメン普及の背景には、台風時の“備え”という生活文化も関係している。大型台風が接近すると、「停班停課(ティンバンティンカー)」と呼ばれる企業・学校の休業措置が取られる。この際、熱湯を注ぐだけで手軽に食べられるインスタントラーメンは、非常食としても重宝され、売り上げを伸ばしていった。

現在では、残業時の軽食や夜食、さらには神様へのお供え物としても登場するほど、インスタントラーメンは台湾人の生活に深く根付いている。

この記事では、そんな台湾のインスタントラーメン文化の今、そしてZ世代の間で広がる最新トレンドを紹介する。

台湾では、日本と同様に袋タイプやカップタイプなど、さまざまな種類のインスタントラーメンが販売されている。味のバリエーションも豊富で、牛肉麺、排骨麺、肉燥麺といった台湾料理を再現したタイプや、あっさりとした海鮮風味のものが人気を集めている。中でも、エビの風味を強調した「鮮蝦味」は定番の一つとして広く親しまれている。

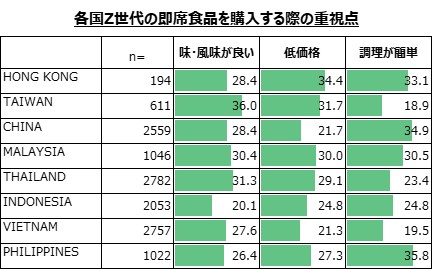

インテージが保有する生活者データベース「Global Viewer」の調査結果によると、Z世代の男女ともに即席麺を選ぶときに「味や風味」を重視する傾向が高いことが分かる。インスタントラーメンに対する台湾人の味へのこだわりの強さがうかがえる。

Intage Global Viewer:F9S2. 食品カテゴリー別購入時重視点 (MA) : 即席類

*Global Viewerとは

インテージがストックする11カ国(アジア・US)の生活者の様々な実態・意識に関するアンケートデータを用いて、ご課題に応じたレポートをご提供するサービス。

カバーしている項目は、各種商品・サービスカテゴリーに関する行動実態・意識、価値観・情報接触など400項目に及ぶ。

また、Z世代の健康意識の高まりも、インスタントラーメンに影響を及ぼしている。日本では既に栄養バランスを意識した商品やあっさり系のインスタントラーメンなど、健康志向の消費者向けの多様なラインナップが展開されているが、台湾にはこれまでなかった。

2024年11月に発売された「滿漢大餐」による新商品「減鈉25%蔥燒牛肉麵(減塩25% ネギ焼き牛肉麺)」は、台湾のインスタントラーメン界で初の減塩タイプ“健康配慮型”商品として注目されている。

その後、台湾のZ世代の間ではベジタリアン志向が増加している。ただし、従来の宗教的な理由に基づくものとは異なり、ヘルシー志向やモデル・芸能人の影響によるライフスタイルの一環として広がっており、「週末だけ」「月に数回」といった“ゆるベジタリアンスタイル”が主流だ。

この流れを受けて、台湾のスーパーでは「素食(スーシー)」と呼ばれるベジタリアン向けのインスタントラーメンが豊富に揃っており、Z世代の関心を集めている。肉類を一切使わない商品が次々と登場しており、気分に合わせて動物性タンパク質を控えられる気軽さと、お湯を注ぐだけで完成する手軽さの両立が、現代の若者のライフスタイルにフィットしていると言える。

ベジタリアン用のインスタントラーメン

カルフールが発表した「2025年カップラーメン売上ランキング」では、統一の「來一客 辛辣香菇風味(ライイーカー シンラー シャングー フォンウェイ)」が1,450万元を売り上げて9位にランクイン。続いて、維力(ウェイリー)の「素飄香 麻辣燙風味麵(スーピャオシャン マーラータン フォンウェイミェン)」が1,000万元で10位となった。いずれも辛さを特徴としたベジタリアンタイプであり、こうした商品がランキング上位に入ったことで、Z世代を中心に“辛くてヘルシーなラーメン”がトレンドになっていることがうかがえる。

(参考:https://www.ettoday.net/news/20250610/2975968.htm)

また近年、台湾のZ世代の間で流行しているのが、インスタントラーメンのアレンジ技だ。日本ではコロナ禍の巣ごもり需要を背景にアレンジレシピが注目されたが、台湾の場合は2025年6月現在でも若者の間でアレンジブームが続いており、自作のアイデアレシピをSNSで次々とシェアする動きが目立っている。

これらの投稿は拡散力が高く、Z世代の間で瞬く間に広がり、ネットニュースに取り上げられることも少なくない。たとえば、韓国の辛ラーメンに卵とにんにくを加えて炒めたアレンジ動画は、90.7万回再生、1.3万回シェアされるなど、大きな話題となっている。

このアレンジブームは、実はインスタントラーメンだけにとどまらず、コンビニエンスストアのティードリンクやジュースにも波及している。台湾では「手搖飲(ショウヤオイン)」と呼ばれるドリンク専門店が街の至るところに点在しており、日本でもブームとなったタピオカミルクティーはその代表的な存在だ。

かつては若者が手軽に購入できた手搖飲だが、昨今の物価高騰の影響で、1杯あたりの価格が100元(日本円で約470円)近くにまで上昇するケースも増えている。冒頭で「経済は順調に発展している」と述べたが、実際には日本と同様に、貧富の格差が社会課題として顕在化しつつある。

こうした物価高のなか、少ない予算で楽しめる「アレンジ」がZ世代に支持される要因の一つとなっている。例えば、コンビニエンスストアで30元(日本円で約140円)で購入できる紙パック飲料に別の飲み物を組み合わせ、「有名店のあの味に近づける!」と話題になるなど、低価格で楽しめる再現アレンジが人気を集めている。

台湾のインスタントラーメン事情において、日本製の商品の人気も見逃せないポイントだ。インスタントラーメンが台湾で初めて登場した当初は、日本風の味が受け入れられず、売れ行きは伸び悩んでいた。しかし、現在では親日家が多い台湾において、日本の味を好む人が大半を占めている。

Global Viewerの調査結果によると「今後1年以内 旅行で行きたい国・地域」調査では、日本がダントツの1位。ネット上ではグルメやレジャーなど、日本に関する情報が日々大量に飛び交い、トレンドの伝播スピードは日本とほぼ変わらないと言っても過言ではない。

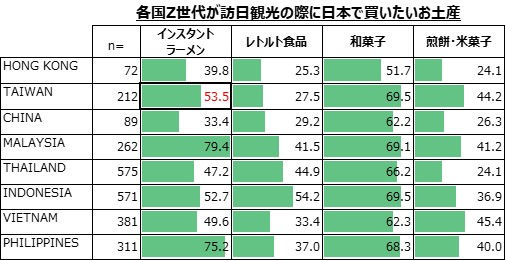

円安が続くなか、日本を訪れて新発売のカップラーメンを購入、ドラッグストアや量販店でインスタントラーメンを格安で買う台湾人も多い。「日本で購入したい食料品」に関する調査では、Z世代の男女ともにインスタントラーメンが50%以上の支持を得ている。一見すると他国よりやや低い数値にも見えるが、背景にはコロナ禍以降、台湾で日系の量販店やドラッグストアが大幅に増加したことがある。

Intage Global Viewer:T4S1. 日本で購入したい食料品 (MA)【ベース:食品購入意向者】

現在では、台湾各地のコンビニエンスストアでも日本から輸入されたインスタントラーメンが手軽に購入できるようになっており、かつては“高級”とされていた日本製の食品が、今や日常の中に溶け込んでいる。ダイソー、ユニクロ、ドン・キホーテなど、日本で人気の店は台湾でも軒並み展開され、日本製の商品で「手に入らないものの方が少ない」と言っても過言ではないほど、台湾の“日本化”は加速している。

Z世代に人気のクッキー

インスタントラーメンのほかにも、「日本で購入したい食料品」で上位に挙げられているのが「ビスケット・クッキー」だ。筆者の経験では、20年ほど前まで台湾では、植物性油脂をふんだんに使った中華系のクッキーが主流で出回っていた。そのため、バターをたっぷり使った日本のクッキーを土産として持参すると、非常に喜ばれたものだった。

また、台湾人の間では「北海道」に対する憧れが非常に強く、台北で開催される日本物産展において、北海道産のバターサンドが販売されると、あっという間に完売してしまうことも珍しくなかった。

こうした背景もあり、台湾人の間では「日本の洋菓子は美味しい」というイメージがすっかり定着している。近年では、バターや小麦粉にこだわった質の高いクッキー専門店が台湾各地で次々とオープンしており、日本の洋菓子に対する評価の高さが国内ブランドにも影響を与えていると考えられる。

また、スターバックスの上陸以降、台湾ではカフェ文化がすっかり根付いており、それに伴って「コーヒーに合う洋菓子」のジャンルも進化を遂げている。たとえば、台北に店舗を構える洋菓子専門店「but. we love butter」は、フランス産のエシレバターと台湾名産の金鑽(ジンザン)パイナップルを使用したクッキーが看板商品となっており、地元の台湾人はもちろん、日本人や海外からの観光客にも高い人気を誇っている。

おしゃれなパッケージも次々と登場し、土産や贈答用として購入する消費者が多い。また台湾には「喜餅(シービン)」と呼ばれる風習があり、結婚の際に新婦が友人や同僚など、これまでお世話になった人たちにクッキーなどのギフトを配る文化が根付いている。見た目にも華やかで味の評価も高い「but. we love butter」のクッキーは、この喜餅ギフトとしても非常に人気がある。

そんな中、台湾で絶大な人気を誇るこのクッキーブランドが、昨年10月、台中に「奶油飯店(ナイヨウファンディェン)」という名のホテル型コンセプト店舗をオープンした。館内ではギフトセットの購入だけでなく、写真映えする空間演出や限定商品なども用意されており、連日行列が絶えず、整理券が配布されるほどの盛況ぶりを見せている。

オフィスビルをリノベーションして作ったホテル仕様のクッキー専門店

一見ホテルのようだが宿泊サービスは一切行っておらず、クッキーをメインに販売し、来客には試食が振る舞われている。4階建ての建物内にはランドリーやローマの浴室をイメージしたフロアなど、建物全体がSNS映えするスポットとなっている。また、台湾では日本統治時代の古い建物などをリノベーションしてお洒落な店に生まれ変わらせるのが近年のブームとなっているが、奶油飯店もそのうちの一つ。かつてのオフィスビルを有名デザイナーによりデザイン製に優れた空間にさせている。

ローマの大浴場をイメージしたフロア、各階にSNS映えスポットが存在する

現在の30~40代以降の台湾人の多くは、ありがたいことに日本を「憧れの国」として称賛してくれる人が多く、そうした声に度々出会ってきた。しかしながら、日本製の食品が現地で簡単に手に入るようになった今、台湾のZ世代にとっては、日本からの輸入商品はもはや特別な存在ではなくなりつつあるように感じる。

さらに、台湾国内でも質の高い商品が次々と開発されており、「あえて日本製の商品を買わなくても、地元のもので十分」と考える傾向も強まってきている。

少子化が進む日本において、今後は日本国内のZ世代だけでなく、台湾をはじめとするアジア各国のZ世代にも目を向けた商品開発や展開がますます重要な時代がやってくるだろう。

関連記事:海外Z世代の特徴を把握:価値観と衣食住から見る国別トレンド(シンガポール、香港、韓国、台湾、中国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)

大型生活者データベースを用いて各国Z世代の特徴やトレンドを把握し、まとめ記事として紹介しています。

他国のZ世代についてもご覧になれます。

対象国:シンガポール、香港、韓国、台湾、中国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン

-

執筆者プロフィール

TNCライフスタイル・リサーチャー

台湾在住20年以上。日本の大学では民俗学を専攻し、日本の食文化をテーマに研究。現在は台湾で発行されている日本語学習誌にて、日本食の由来や文化背景についてのコラムを連載中。

-

編集者プロフィール

チュウ フォンタット

日本在住14年目マレーシア人リサーチャー。ASEAN各国の調査を多く担当しています。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP