【中国:地球の暮らし方】配線の自由度が高い中国住宅

- 公開日:2020/12/22

- 更新日:2025/09/05

- 11321 Views

スケルトンのままの購入するメリットとは?

中国の住宅の内装といえば、実は根本的なところから日本住宅と異なっている。日本では、特にマンションタイプの住宅などは、内装付きで販売するのが一般的で、内装はある程度モジュール化している。例えば、キッチンの場合、システムキッチンなどを導入することで設置が便利である。また、システムキッチンであるため、各部分の設計は生活者の動線の合理性を考慮したうえで、配置されているのも一般的だ。そのため、ほとんどの日本住宅のキッチンでは、「シンク→調理台→コンロ」という合理的な動線になっている。 一方で、中国では状況が全然違う。中国では、内装付きの住宅販売は近年増えているものの、メインストリームは依然として内装なし、もしくはスケルトンのままで販売するというのが現状。その結果、動線の合理性がある程度落ちる一方、オーナーのニーズを内装に反映しやすい。 コンセントの設置場所と数は、それを説明するための一番良い事例かもしれない。キッチンを例にすると、日本では、基本調理台、冷蔵庫置き場と食器棚の近くの壁に1個ずつ設置されている。食器棚にはオーブン、電子レンジや炊飯器などほかの家電を多く設置する場合、この1個のコンセントでは足りないので、よくあるのは、コンセント付きの食器棚にするか、延長コードを使用する。

調理台(左)と食器棚(右)の近くにコンセントを設置する日本住宅

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

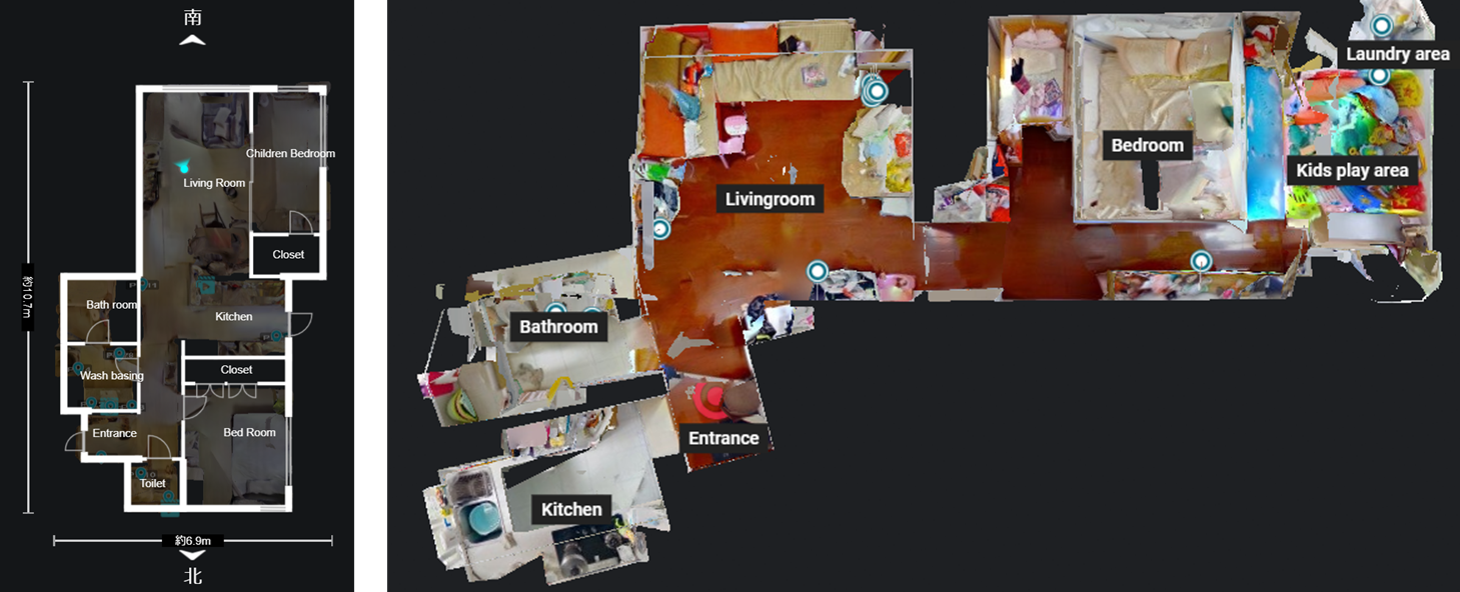

Consumer Life Panoramaとは

世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者の理解に役立つ。

本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、

・海外生活者の属性別の違いを比較する

・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する

・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する

等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

調理台(左)、コンロの左(中)、コンロの右(右)にコンセントを複数設置する中国住宅

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

スイッチの設置にも理由がある

コンセントに加えて、スイッチの設置にも日本と中国の違いが見て取れる。 日本の寝室では照明のスイッチの設置場所は基本ドアの近くにある。それは、内装した家を購入することになるので、寝室への出入りするときの点灯/消灯の設置場所はデベロッパーが決めている。一方で、中国の寝室では配線はオーナーが自由に設置できるので、ドアの近くにスイッチを設置する他、ベッドの近くにも必ず設置する。というのも、就寝の時に消灯しやすいからなのだ。

ドアの近くに設置する日本寝室のスイッチ(左)とベッドの近くに設置する中国寝室のスイッチ(右)

(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

-

執筆者プロフィール

ヤン イェン

日本在住の中国人リサーチャー、中国をメインに海外消費者生活実態を発信。コンセントが少ないため、今調理用家電の新規購入を控える生活を送っている。

-

編集者プロフィール

辰田 悠輔(たつだ ゆうすけ)

Global Market Surferのサイトづくりを担当。アレクサ対応の照明を導入するか頭を悩ませている。

Global Market Surfer

Global Market Surfer CLP

CLP